News-Archiv

Hier finden Sie ältere News-Beiträge, Die Liste Aktuelles zeigt die neusten 52 Artikel, alle älteren sind hier gelistet.

Bitte beachten Sie, dass diese Informationen nicht mehr verfügbare Links und Quellenangaben enthalten können.

News-Archiv

Forschende und Mitglieder der Helmholtz AI aus dem SCC und dem Jülich Supercomputing Center haben gemeinsam ihre Ergebnisse aus einer Wettbewerbsinitiative mit der HPC benchmarking-Software MLPerf™ zur Supercomputing-Konferenz 21 eingereicht.

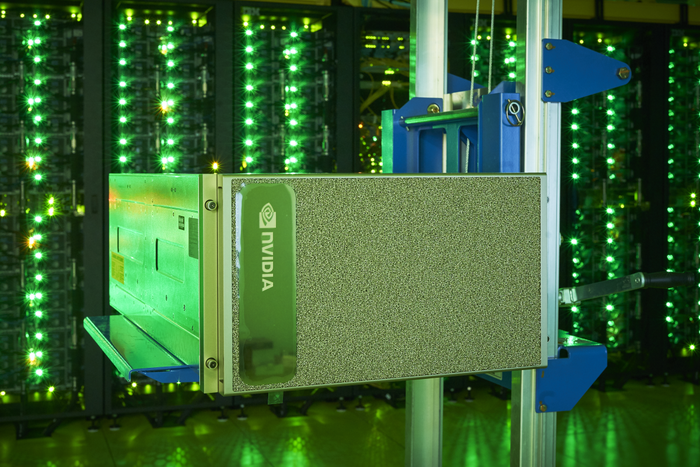

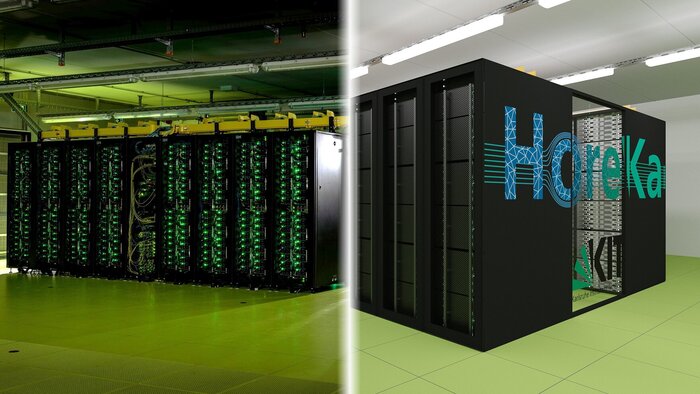

Helmholtz AI ist eine Kooperationsplattform, in der KI-Teams aus Deutschlands größten Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten, um Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anderer Fachrichtungen mit modernsten KI-Methoden zu unterstützen. Vor diesem Hintergrund haben Forschende und Mitglieder der Helmholtz AI aus dem SCC und dem JSC gemeinsam ihre Ergebnisse aus einer Wettbewerbsinitiative mit der HPC benchmarking-Software MLPerf™ zur Supercomputing-Konferenz 21 (SC21) eingereicht. Diese Initiative wurde 2020 von IT- und Softwarefirmen wie Baidu, Google und GraphCore sowie von Forschenden der Universitäten Stanford, Harvard und Berkeley ins Leben gerufen, um groß-skalige KI-Anwendungen intensiv zu untersuchen. Das KI-Team aus Jülicher und Karlsruher Forschenden entschied sich die Anwendung DeepCAM für KI-unterstützte Videolösungen und die Anwendung CosmoFlow, beide Deep-Learning-Anwendungen für neuronale Netzen zu untersuchen. Das Helmholtz AI-Team des SCC trainierte DeepCAM auf dem KIT-Supercomputer HoreKa unter Nutzung von 512 NVIDIA A100 GPUs und CosmoFlow zusätzlich auf dem Jülicher Superrechner JUWELS Booster.

DeepCAM, eine mit dem Gordon-Bell Preis 2019 ausgezeichnete Deep Learning KI-Software, ermöglicht es, Zyklone aus Klimaforschungsdaten zu erkennen. Das frühzeitige Aufspüren tropischer Wirbelstürme, die sich über dem Indischen und Südpazifischen Ozean bilden, ist entscheidend, um Menschenleben und Infrastruktur effektiv zu schützen sowie landwirtschaftlich nutzbare Trockengebiete zu bestimmen. Mit HoreKa konnte Daniel Coquelin im Team um Markus Götz die von DeepCAM geforderten mehr als 100 Billiarden Berechnungen in nur 4 Minuten und 21 Sekunden ausführen.

Bei allem Streben nach höherer Rechenleistung, ist es auch wichtig den klimaschädlichen Energieverbrauch solcher groß angelegter Messungen abzuwägen. Mit HoreKa und JUWELS, die auf der weltweiten Green500-Liste energieeffizienter Supercomputer unter den Top 15 rangieren, sind die Helmholtz AI-Rechenressourcen sowohl rechen- als auch sehr energieeffizient, was sie zu Europas schnellsten und umweltfreundlichsten Systemen für äußerst rechenintensive KI-Aufgaben macht. Die durchgeführten Benchmarks haben nicht nur geholfen, die aktuellen Systeme besser zu verstehen, sondern auch Wege für Verbesserungen zukünftiger Systeme aufgezeigt, denn die zur Verfügung gestellten Testwerkzeuge zeigen Administrierenden und Nutzenden gleichermaßen den CO2-Fußabdruck jedes einzelnen Rechenjobs auf.

Das KI-Team der Helmholtz-Plattform hofft auch im nächsten Jahr wieder Teil dieses herausfordernden und spannenden Wettbewerbs zu sein. Dabei wollen die HPC-Spezialistinnen und -Spezialisten nicht nur die im geschlossenen Modus des Wettbewerbs bestehenden, offiziellen Anwendungen im Ist-Zustand messen, sondern auch am sogenannten offenen Modus teilnehmen und dort einige fortgeschrittene, groß angelegte Trainingskonzepte präsentieren.

Weitere Informationen:

www.fz-juelich.de/SharedDocs/Meldungen/PORTAL/DE/2021/2021-11-18-mlperf-hpc.html

blogs.nvidia.com/blog/2021/11/17/mlperf-hpc-ai/

https://developer.nvidia.com/blog/mlperf-hpc-v1-0-deep-dive-into-optimizations-leading-to-record-setting-nvidia-performance/

Kontakt am SCC: Markus Götz

Achim Grindler

Möglichkeit für kollaborative Projekte im Rahmen von NHR@KIT

Zum zweiten Mal gibt es im Rahmen des Nationalen Hochleistungsrechnen (NHR) am KIT die Möglichkeit für kollaborative wissenschaftliche Projekte. Dabei können Forschungstätigkeiten von Promovierenden sowie Postdoktorandinnen und Postdoktoranden in kollaborativen Forschungsprojekten finanziert werden. In diesen Projekten arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem NHR@KIT und aus den Bereichen Erdsystemwissenschaft, Materialwissenschaften, Ingenieurwissenschaften im Bereich Energie und Mobilität sowie Teilchen- und Astroteilchenphysik zusammen. Wir öffnen eine Ausschreibung für Projektvorschläge von Forschenden aus diesen Bereichen.

Weitere Informationen sowie die Ausschreibung (auf Englisch) finden Sie unter nhr.kit.edu/collaboration-call

Kontakt: René Caspart

Der Verbund für das Nationale Hochleistungsrechnen (NHR-Verbund) hat eine eigene Graduiertenschule gegründet. Auch das NHR-Zentrum am KIT, NHR@KIT, beteiligt sich.

Der NHR-Verbund organisiert seit dem 1. Januar 2021 das Hochleistungsrechnen auf nationaler Ebene. Die neun NHR-Zentren, darunter das NHR-Zentrum am KIT, NHR@KIT, koordinieren gemeinsam die Ressourcen und Dienstleistungen, die Forschenden aus ganz Deutschland angeboten werden. Um junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Hochleistungsrechnen angemessen auszubilden und deren Vernetzung zu fördern, wurde nun eine eigene Graduiertenschule gegründet.

Das Angebot richtet sich an Absolventen eines Masterstudiengangs aus den Bereichen der Computerwissenschaften, der Mathematik, der Naturwissenschaften oder der Ingenieurwissenschaften, die eine Promotion in einem der von den NHR-Zentren abgedeckten Forschungsgebiete anstreben. Am KIT gehören dazu beispielsweise effiziente numerische Methoden für die Exascale-Systeme, die nachhaltige Softwareentwicklung von wissenschaftlichen Anwendungen oder das datenintensive Rechnen.

Mitglieder der Graduiertenschule werden in ein reguläres Promotionsprogramm am Standort eines der NHR-Zentren aufgenommen, sollen aber auch für mindestens sechs Monate an einem anderen NHR-Zentrum tätig sein. Zudem bietet die NHR-Graduiertenschule ein eigenes Curriculum in für das HPC besonders relevanten Bereichen, individuelle Betreuung (Mentoring) und Kurse zur Vermittlung von "Soft Skills" an.

Bis zu neun Bewerberinnen und Bewerber pro Jahr werden akzeptiert, die zusätzlich ein Stipendium für 36 Monate erhalten. Die Bewerbung für das Graduiertenprogramm 2022 läuft noch bis zum 15. Dezember 2021 und steht auch Interessierten außerhalb der Europäischen Union offen.

Weitere Informationen: www.nhr-gs.de/ueber-uns/nhr-graduiertenschule.

Kontakt am SCC: Martin Frank

Achim Grindler

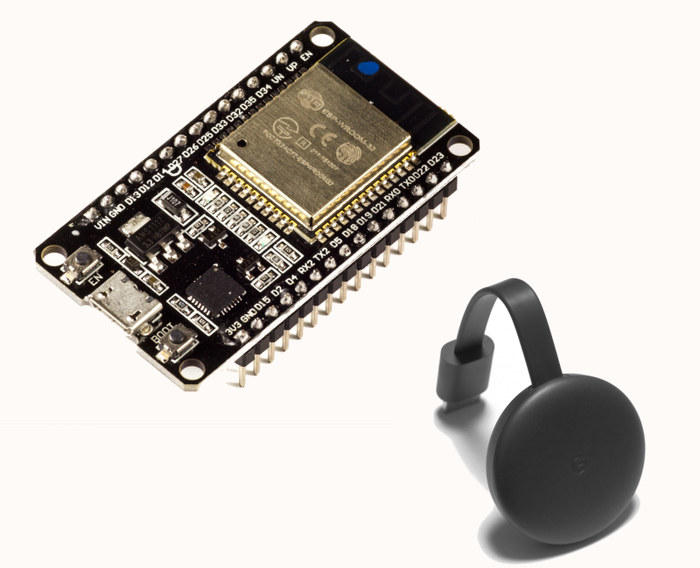

Mit dem Dienst KIT-WLAN@Home empfangen Beschäftigte des KIT das Campus-WLAN auch Zuhause. Hierfür erhalten sie einen speziellen Remote Access Point (RAP), ein vom SCC konfiguriertes Gerät.

Der neue Dienst KIT-WLAN@Home ermöglicht es Beschäftigten des KIT, im Homeoffice das KIT-WLAN zu empfangen. Damit nutzen sie im Homeoffice denselben Netzzugang wie am Arbeitsplatz im KIT. Durch den Einsatz dieser speziellen Remote Access Points (RAPs) werden im Homeoffice die WLAN-SSIDs KIT, KIT-IoT und eduroam ausgestrahlt.

Zur Verringerung des administrativen Aufwands hat das SCC eine eigene Software entwickelt, die den Beantragungsprozess sowie die Verwaltung des Dienstes übernimmt. Die Beantragung des Dienstes KIT-WLAN@Home für Beschäftigte erfolgt über deren IT-Beauftragte der Organisationseinheit. Die jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten im Anschluss alle Informationen zur Abholung ihres RAPs per Mail.

Derzeit ist der Dienst für die Organisationseinheiten am KIT kostenlos. Wenn Sie sich für diesen Dienst interessieren, finden Sie weitere Informationen in unserem Servicekatalog unter KIT-WLAN@Home.

Dominik Rimpf, SCC-NET

Begabte Schülerinnen und Schüler können sich bis zum 20. Oktober 2021 für das Förderprogramm bewerben.

Das Scientific Computing Center (SCC) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hat sich zum Ziel gesetzt, zur Förderung besonders begabter Schüler/innen beizutragen. Im Rahmen des Projekts „Simulierte Welten“ dürfen Schüler/innen ab der 11. Jahrgangsstufe an einem Projekt forschen, das Informatik und Naturwissenschaften verbindet. Die Schüler/innen treffen sich im Laufe des Schuljahres etwa wöchentlich mit ihrem/ihrer betreuenden Wissenschaftler/in des SCC. Zur Auswahl stehen verschiedene Themen aus Ingenieurwissenschaften, Physik, Meteorologie und Medizintechnik, in denen Simulationen, Hochleistungsrechnen und Big Data Anwendung finden. Dies beinhaltet die Möglichkeit, an Hochleistungsrechnern zu arbeiten, die am SCC betrieben werden. Je nach Engagement erhalten die Schüler/innen einen Stipendiumsbetrag von bis zu 1000€.

Bewerbungen sind bis zum 20. Oktober 2021 möglich unter daniela.piccioni@kit.edu. Weitere Informationen und eine Liste der notwendigen Dokumente finden Sie unter www.scc.kit.edu/forschung/11727.php.

Kontakt: Daniela Piccioni Koch

Der IPv6-Rollout am KIT ist abgeschlossen. Am KIT werden alle Nutzerinnen und Nutzer der IT-Infrastruktur mit IPv6 versorgt.

IPv6 ist nun für alle Nutzerinnen und Nutzer am KIT verfügbar. Egal, ob diese per Festnetz, WLAN oder VPN mit dem KIT Netz verbunden sind, sie werden alle mit IPv6 versorgt.

Damit können Dienste, die nur innerhalb des KIT angeboten werden, auf IPv6only umgestellt werden. Zentrale Dienste des SCC sind bereits nahezu vollständig IPv6 fähig.

Allerdings werden aktuell noch IT-Dienste am SCC oder auch in den Organisationseinheiten mit Dual-Stack (IPv6 und IPv4) angeboten. Das Ziel ist es jedoch, aufgrund der aufwendigen Verwaltung und Fehlersuche bei der Verwendung von Dual Stack, rein KIT-interne Dienste auf IPv6only umzustellen.

Durch die Verfügbarkeit von IPv6 in allen Netzen des KIT ist es nun möglich IPv4 überall dort abzuschalten, wo es nicht mehr notwendig ist.

Dabei gilt es zu beachten, dass IPv4 auf jeden Fall noch bei IT-Diensten benötigt wird, die aus dem Internet erreichbar sein müssen, da man hier leider noch nicht davon ausgehen kann, dass alle Nutzerinnen und Nutzer mit IPv6 versorgt sind.

Das SCC empfiehlt bei der Beschaffung von Hardware oder Software generell darauf zu achten, dass diese IPv6 unterstützen.

Software oder Firmware, die kein IPv6 unterstützen, sollten nicht mehr beschafft werden!

Klara Mall

KIT/SCC, FZJ, DKFZ und Universität Duisburg/Essen entwickeln eine selbstanpassende Variante der dynamischen Partikelschwarmoptimierung von Biomolekülsimulationen - Paper in nature machine intelligence veröffentlicht.

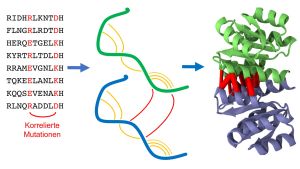

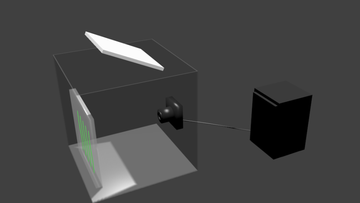

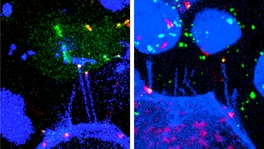

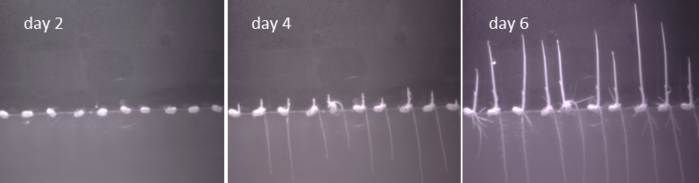

Leben funktioniert auf der molekularen Skala durch ein komplexes Zusammenspiel von Biomolekülen, für welches die Struktur der beteiligten Biomoleküle eine zentrale Rolle spielt. Experimentelle Methoden können solche Strukturen bestimmen und beruhen auf der Auswertung der Primärdaten, deren Interpretation aber nicht immer eindeutig ist. Molekulare Simulationen sind ein mächtiges Werkzeug, um solche mehrdeutigen experimentellen Daten auszuwerten.

Eine essentielle Herausforderung besteht darin, die experimentelle Interformation gegen das zugrunde liegende physikalische Simulationsmodell zu gewichten. In Zusammenarbeit von FZJ, KIT, DKFZ und der Universität Duisburg/Essen wurde eine selbstanpassende Variante der dynamischen Partikelschwarmoptimierung entwickelt, um dieses Gewichtungsproblem zu lösen. Jeder Einzelparameter wird zur Laufzeit gelernt, was eine sich dynamisch entwickelnde und iterativ verfeinerte Suchraumtopologie ergibt. Dabei konnte für mehrere biomolekulare Systeme gezeigt werden, dass die Methode die Rechenzeit sehr effizient nutzt und gleichzeitig hoch-akkurate Strukturen liefert. Da solche Parameterprobleme in molekularen Simulationen häufig sind, sind neben biomolekularen Simulationen auch Anwendungen wie z.B. Materialsimulationen denkbar.

Zum nature machine intelligence Paper

Zur Presse-News des KIT

Ansprechpartner am SCC: Prof. Dr. Alexander Schug

Achim Grindler

Forschungszentrum Jülich, Fritz-Haber-Institut Berlin und das SCC entwickeln im Projekt i2Batman ein neuartiges intelligentes Batteriemanagementsystem, das die Ladezyklen, basierend auf einer KI und einem digitalen Zwilling der Batterie, optimiert.

Das Schnellladen und die Lebensdauer von elektrischen Batterien sind wichtige Voraussetzungen für die breitere Anwendung von Elektrofahrzeugen. Hierzu bietet das sogenannte Batteriemanagementsystem ein großes Optimierungspotential. Da über die Zusammenhänge zwischen diesen zwei Anforderungen und den internen Batterieparametern noch zu wenig bekannt ist, gehen die aktuell eingesetzten Batteriemanagementsysteme „auf Nummer sicher“ und setzen häufig unnötig strenge Sicherheitsbeschränkungen für den Betrieb der Batterien.

Zusammen mit Partnern am Forschungszentrum Jülich und am Fritz-Haber-Institut Berlin hat sich das SCC als Ziel gesetzt, ein neuartiges intelligentes Batteriemanagementsystem zu entwickeln, das anhand eines detaillierten Ersatzmodells („digitaler Zwilling“) der Batterie und einer Künstlichen Intelligenz (KI) bessere Entscheidungen zu den Ladezyklen der Batterie treffen kann. Die Aufgabe im Projekt ist es, dieses Batterieersatzmodell auf der Ebene der einzelnen Batteriezellen mithilfe des Gaußprozessverfahrens zu entwickeln. Dabei wird das Modell mit Parametern verschiedener Ersatzschaltungen und dem Ladezustand jeder Zelle parametrisiert. Das Modell wird sowohl mit experimentellen Spektroskopie-Daten als auch mit Daten von physikalischen Ersatzschaltungsmodellen trainiert. Zudem ermöglicht der Einsatz des Gaußprozessverfahrens eine Bestimmung der Modellunsicherheit (Uncertainty Quantification), welche für die Funktion der KI erforderlich ist.

In einer ersten Testphase wird das mit der KI ausgestattete Batteriemanagementsystem auf einfacher Hardware implementiert. Dabei werden im laufenden Betrieb noch Daten gesammelt und gespeichert, so dass sich die KI weiter verbessern kann. In der finalen Phase wird das System mit einer vollständig charakterisierten Batterie getestet.

Das Projekt i2Batman ist eines von 19 geförderten Projekten der Helmholtz Artificial Intelligence Cooperation Unit.

Ansprechpartner am SCC: Dr. Ivan Kondov

Achim Grindler

NFDI-MatWerk: Vernetzte Forschungsdateninfrastruktur für die Materialwissenschaft erhält eine fünfjährige Förderung im Rahmen der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)

Das Konsortium NFDI-MatWerk erhält eine fünfjährige Förderung im Rahmen der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) für die Entwicklung eines gemeinsamen Material-Forschungsdatenraums. NFDI-MatWerk steht für die Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, um die physikalischen Mechanismen in Materialien zu charakterisieren und ressourcenschonende Hochleistungswerkstoffe mit möglichst idealen Eigenschaften für die jeweilige Anwendung zu entwickeln.

Über Deutschland verteilte Daten aus den wissenschaftlichen Gruppen sollen über eine wissensgraphbasierte Infrastruktur so angesprochen werden können, dass schnelle und komplexe Suchanfragen und Auswertungen möglich werden.

Am KIT sind das Scientific Computing Center und das Institut für Angewandte Materialien (IAM) beteiligt. Im SCC werden wir mit den Partnern das Digital Materials Environment mit den Infrastrukturdiensten für die Forschungsdaten und ihre Metadaten aufbauen.

Ansprechpartner: Achim Streit

Achim Grindler

Ab Juli 2021 gibt es für IoT-Geräte am KIT das neue WLAN KIT-IoT mit WPA-PSK und eigenem Key pro Gerät

In der Vergangenheit war es am KIT nicht möglich, IoT-Geräte, die keine Authentifizierung per WPA-Enterprise unterstützen, mit dem WLAN zu verbinden. Dies wird nun durch das im Juli 2021 eingeführte WLAN “KIT-IoT” am KIT mittels der Technik Multi Pre-Shared Key (MPSK) ermöglicht. Dazu erhält jedes Gerät einen eigenen WPA-Schlüssel, der der MAC-Adresse und VLAN zugeordnet wird.

IT-Betreuer können nun über das Netzdiensteportal NETVS über den Menüpunkt “MACAuth” auch Wireless Clients mit ihrer MAC-Adresse registrieren und einen WPA-Schlüssel generieren.

Die Clients werden dabei – vergleichbar zu WiFi2VLAN – in das VLAN gehängt, in dem sie eingetragen wurden.

Zur Nutzung des Dienstes muss das entsprechende VLAN freigeschaltet werden.

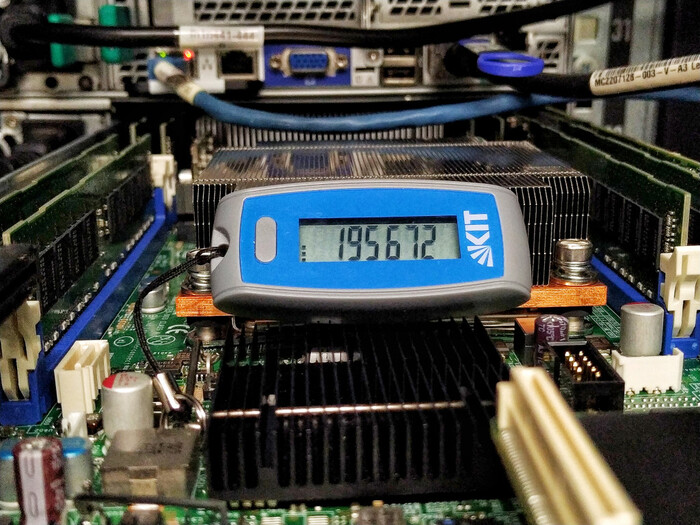

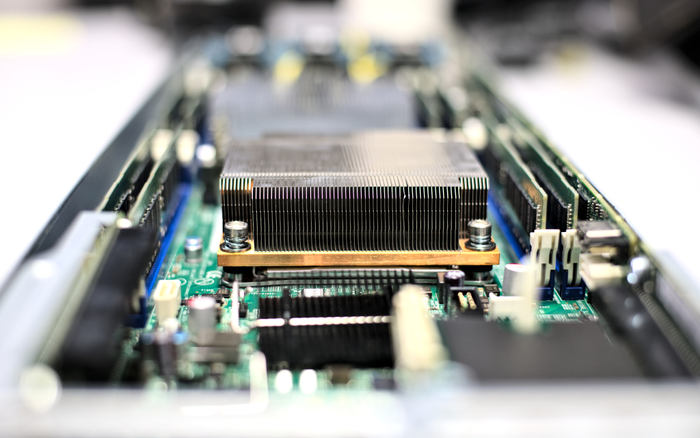

Der Hochleistungsrechner Karlsruhe HoreKa zählt zu den schnellsten Rechnern in Europa. Auf der TOP500-Liste belegt das HPC-System Rang 52. Bei der Energieeffizienz liegt es im internationalen Ranking auf einem hervorragenden 13. Platz.

Zum 1. Juni nahm das KIT als Nationales Hochleistungsrechenzentrum (NHR@KIT) den wissenschaftlichen Betrieb des neuen Hochleistungsrechners „HoreKa“ auf. In der aktuellen Top-500-Frühjahrsliste zählt das System zu den fünfzehn schnellsten Rechnern in Europa; im weltweiten Vergleich belegt es Rang 52. In Bezug auf die Energieeffizienz erreicht HoreKa im internationalen Ranking den 13. Platz.

Das Hybridsystem bestehend aus einem auf Grafikprozessoren (GPUs) basierenden Rechenbeschleuniger und einer mit Standardprozessoren (CPUs) ausgestatteten Partition. Durch die GPUs der Firma NVIDIA wird eine extrem hohe Leistung garantiert, die etwa für bestimmte Rechenoperationen wie Gleichungssystemlöser oder Algorithmen für Anwendungen in der Künstlichen Intelligenz benötigt wird. Die neuste Generation der Intel-CPUs, die mit Beginn des HoreKa-Testbetriebs erst offiziell vorgestellt wurden, sind ebenfalls für bestimmte Operationen optimiert. HoreKa kombiniert die Stärken beider Architekturen geschickt, sodass ein Maximum an Leistungsfähigkeit erreicht wird. Insgesamt erreicht das System eine Spitzenleistung von 17 PetaFlop/s. Das ThinkSystem von Lenovo wurde durch die pro-com Datensysteme GmbH geliefert.

Kontakt: Dr. Jennifer Buchmüller

Weitere Informationen: kit.edu/kit/pi_2021_059_supercomputer-des-kit-einer-der-15-schnellsten-in-europa.php

Achim Grindler

Nach erfolgreichem Abschluss des Pilotbetriebs nimmt das Nationale Hochleistungsrechenzentrum (NHR-Zentrum) des KIT pünktlich zum 1. Juni 2021 den wissenschaftlichen Betrieb des neuen Supercomputers HoreKa auf.

Ab sofort steht der Supercomputer "HoreKa" allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus ganz Deutschland für Forschungsprojekte zur Verfügung. Der Pilotbetrieb konnte erfolgreich abgeschlossen und das System heute in den wissenschaftlichen Betrieb übernommen werden.

Vor allem in den Materialwissenschaften, den Erdsystemwissenschaften, der Energie- und Mobilitätsforschung im Ingenieurwesen sowie der Teilchen- und Astroteilchenphysik können Forschende dank des neuen Supercomputers ein detaillierteres Verständnis hochkomplexer natürlicher und technischer Vorgänge erlangen.

Innovatives Hochleistungssystem mit großem Datenhunger

HoreKa ist ein innovatives Hybrid-System mit fast 60.000 Intel Prozessorkernen, mehr als 220 Terabyte Hauptspeicher sowie 668 NVDIA A100 GPUs. Als Kommunikationsnetzwerk kommt ein non-blocking InfiniBand-HDR-Netzwerk mit 200 GBit/s zum Einsatz, als Datenablage dienen zwei parallele Spectrum-Scale-Dateisysteme mit einer Gesamtkapazität von mehr als 15 Petabyte.

Ein zentraler Gesichtspunkt bei der Auslegung des Systems waren auch die enormen Datenmengen, welche bei wissenschaftlichen Forschungsprojekten anfallen. Um mit den wachsenden Datenmengen Schritt zu halten, liefern die Rechenknoten, das InfiniBand-Netzwerk und die parallelen Dateisysteme von HoreKa im Vergleich zum Vorgängersystem ForHLR jeweils einen bis zu vier Mal höheren Speicherdurchsatz. Eine mehrstufige Datenhaltung soll zusätzlich die Weiterverarbeitung auf externen Speichersystemen mit hohem Durchsatz garantieren.

HoreKa ist vollständig im 2015 für den Vorgänger ForHLR neu errichteten Rechnergebäude auf dem Campus Nord des KIT untergebracht. Das preisgekrönte, energieeffiziente Heißwasser-Kühlkonzept wird mit dem neuen System fortgeführt.

Rechenzeit kann ab sofort beantragt werden

Die Antragsstellung für Rechenzeitprojekte auf HoreKa ist ab sofort über die digitale Antragsplattform möglich. Zusätzlich steht mit dem neuen NHR Support-Portal eine integrierte Plattform für alle Fragen rund um Antragstellung sowie technische und fachliche Unterstützung zur Verfügung. Organisatorische Fragen zu HoreKa können auch an horeka-info@nhr.kit.edu gestellt werden.

Die offizielle Einweihungsfeier von HoreKa findet Mitte Juli statt. Eine Einladung folgt.

_ _ _

Mehr Informationen zu HoreKa:

https://www.nhr.kit.edu/userdocs/horeka/

Mit dem bwUniCluster 2.0 betreibt das KIT einen zweiten Supercomputer im Landesdienst:

https://www.scc.kit.edu/dienste/bwUniCluster_2.0.php

Dr. Jennifer Buchmüller

Druva Insync, das Tool zur Sicherung von Daten auf mobilen Geräten, wurde am SCC abgeschaltet. Als Alternative kann IBM Spectrum Protect eingesetzt werden.

Druva Insync hat den On-Premises Betrieb eingestellt. Die Cloud-Variante von Druva Insync kann aus datenschutzrelevanten Gründen am KIT nicht mehr eingesetzt werden. Daher wurde Druva Insync, das Tool zur Sicherung von Daten auf mobilen Geräten (Laptop und Notbook) am 20.05.2021 abgeschaltet.

Damit sind Datensicherungen mit Druva Insync nicht mehr möglich.

Als Alternative können mobile Geräte mit dem bereits im Einsatz befindlichen Backup- und Archivierungs-Tool IBM Spectrum Protect (ehemals TSM) genutzt werden.

Interessierte Anwender*innen melden dazu Ihr Gerät über die Anmelde Webseite mit dem für Ihr Betriebssystem gültigen Online-Formular an.

Danach erhalten die anfordenden Personen - oder auch einer der im Formular benannten Ansprechpartner*innen (ITB/IT-Admins) - per Mail alle notwendigen Installationsanweisungen zur Sicherung des angebebenen Gerätes.

Das SCC hatte im Vorfeld viele alternative Tools getestet. Aber leider hat sich keines dieser Tools als einsetzbare Alternative bewährt.

Das SCC wird weiterhin Lösungsmöglichkeiten zur Datensicherung mobiler Geräte prüfen.

Bei Fragen zu unserem Dienst "Backup & Archivierung" wenden Sie sich bitte direkt an das Backup-Team des SCC.

Möglichkeit für kollaborative Projekte im Rahmen von NHR@KIT

Im Rahmen des Nationalen Hochleistungsrechnen (NHR) am KIT können Forschungstätigkeiten von Promovierenden, Postdoktorandinnen und Postdoktoranden in kollaborativen Forschungsprojekten finanziert werden. In diesen Projekten arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem NHR@KIT und aus den Bereichen Erdsystemwissenschaft, Materialwissenschaften, Ingenieurwissenschaften im Bereich Energie und Mobilität sowie Teilchen- und Astroteilchenphysik zusammen. Wir öffnen eine Ausschreibung für Projektvorschläge von Forschenden aus diesen Bereichen.

Weitere Informationen sowie die Ausschreibung (auf Englisch) finden Sie unter nhr.kit.edu/collaboration-call

Kontakt: René Caspart

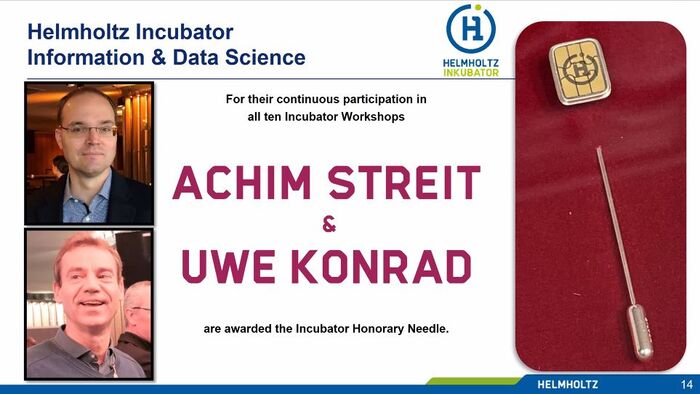

Die Helmholtz-Gemeinschaft ehrt Achim Streit für sein kontinuierliches Engagement im Helmholtz-Inkubator - eine Initiative, um die Expertise der Gemeinschaft im Themenfeld Information & Data Science zusammenzuführen und weiterzuentwickeln.

Otmar Wiestler, Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, ehrt Achim Streit, Direktor am SCC, für sein nun fünf Jahre kontinuierliches und herausragendes Engagement im Helmholtz-Inkubator mit der Incubator Honorary Needle. Neben Achim Streit erhielt auch Uwe Konrad vom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) diese Auszeichnung im Rahmen des 10. Inkubator-Workshops (s. Bild).

Vor fünf Jahren wurde der Inkubator ins Leben gerufen, um die Expertise der Helmholtz-Gemeinschaft im Themenfeld Information & Data Science zusammenzuführen und weiterzuentwickeln. Besonders die Stärken der Gemeinschaft sollten in diesem Think-Tank weiter ausgebaut, ihre ambitionierte Digitalisierungsstrategie mit Leben gefüllt und Anknüpfungspunkte für nationale und internationale Partner im genannten Themenfeld geschaffen werden.

Zum Auftakt des zehnten Workshops, der am 28.04. stattfand, dankt Otmar Wiestler Achim Streit in einem Brief: "Sie waren von Anfang an dabei, haben in sehr prominenter Rolle am Erfolg des Inkubators mitgewirkt und unter anderem die Helmholtz Information & Data Science Academy aus der Taufe gehoben." Darüber hinaus konnten durch die Inkubator-Plattformen Helmholtz AI, HIFIS und HMC signifikante zusätzliche Erstmittel ans KIT geholt werden.

Achim Grindler

Mit dem Start des Pilotbetriebs von HoreKa beginnt auch die Abschaltung des Forschungshochleistungsrechners II

Karlsruhe - Das SCC hat den Pilotbetrieb des neuen Supercomputers „Hochleistungsrechner Karlsruhe“ - kurz HoreKa – aufgenommen. Während HoreKa in den nächsten Wochen auf seine volle Leistungsfähigkeit hochgefahren wird, beginnt damit nach fünfjährigem erfolgreichen Betrieb auch die Abschaltung des Vorgängers ForHLR II.

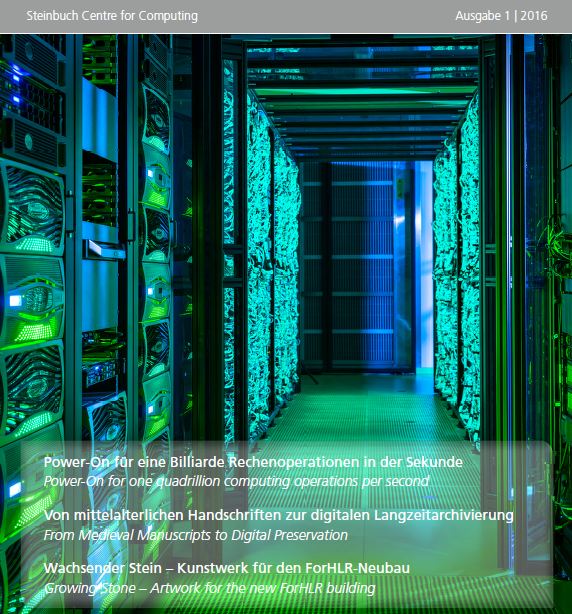

Bei seiner Inbetriebnahme im März 2016 gehörte der Forschungshochleistungsrechner II (ForHLR II) des KIT zu den wenigen Rechnern weltweit, die eine Rechenleistung von mehr als einem PetaFLOPS - also einer Billiarde Rechenoperationen pro Sekunde – erreichen konnten. Dafür waren damals mehr als 1150 Rechenknoten mit insgesamt fast 24.000 CPU-Kernen und 74 Terabyte Hauptspeicher nötig.

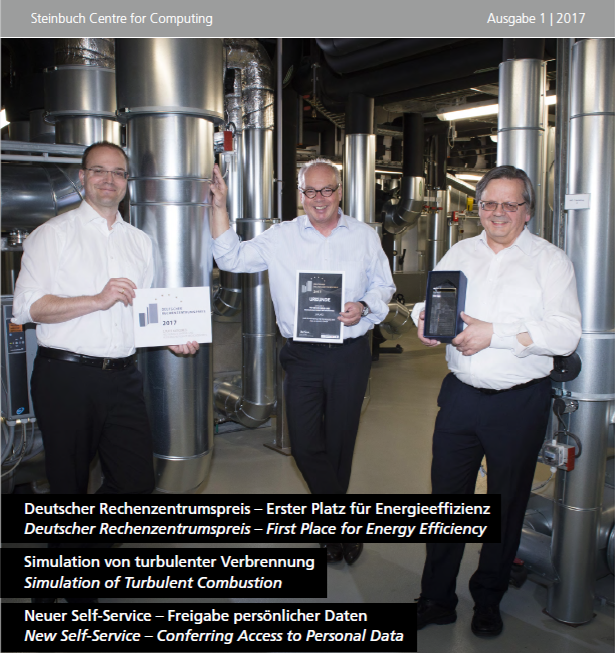

Aber nicht nur in Punkto Rechenleistung, sondern auch in einem anderen Bereich spielte das KIT mit dem ForHLR II ganz vorne mit: Das System wurde nicht mit kaltem, sondern mit bis zu 45 Grad heißem Wasser gekühlt. Damals nicht nur ein Novum in diesem Bereich, sondern auch der Grund für den Neubau eines Rechenzentrums für den Supercomputer am Campus Nord des KIT. Für das energieeffiziente Gesamtkonzept wurde dem SCC 2017 der Deutsche Rechenzentrumspreis verliehen.

Drei Jahre Vorarbeit für HoreKa

Die konkreten Planungen für ein Nachfolgesystem begannen bereits 2018. Im Jahr 2019 wurde das Projekt auf den Namen „Hochleistungsrechner Karlsruhe“ - kurz HoreKa - getauft und mit der Beschaffung begonnen. HoreKa wird allerdings nicht nur ein würdiger Nachfolger für den ForHLR II sein. Mit 769 Rechenknoten, fast 60.000 CPU-Kernen, mehr als 220 Terabyte Hauptspeicher und 668 GPUs wird das System eine theoretische Spitzenleistung von mehr als 17 PetaFLOPS erreichen und damit 17-mal so schnell sein wie der Vorgänger. Mitte 2021 soll HoreKa damit voraussichtlich zu den zehn schnellsten Rechnern Europas gehören.

Vor allem in den Materialwissenschaften, den Erdsystemwissenschaften, der Energie- und Mobilitätsforschung, im Ingenieurwesen sowie der Teilchen- und Astroteilchenphysik werden Forschende dank des neuen Supercomputers ein detaillierteres Verständnis hochkomplexer natürlicher und technischer Vorgänge erlangen können. Selbstverständlich kann HoreKa bei Bedarf auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern genutzt werden, die zum Verständnis des Virus SARS-CoV-2 forschen und damit zur Bekämpfung der Krankheit COVID-19 beitragen.

Rechnen und Speichern gehen Hand in Hand

Ein zentraler Gesichtspunkt bei der Auslegung des Systems waren auch die enormen Datenmengen, welche bei wissenschaftlichen Forschungsprojekten anfallen. Je nach Anwendung können von einer einzigen Simulation mehrere Hundert Terabyte erzeugt werden. Um mit den wachsenden Datenmengen Schritt zu halten, liefern die Rechenknoten, das InfiniBand-Netzwerk und die parallelen Dateisysteme von HoreKa im Vergleich zum Vorgängersystem ForHLR jeweils einen bis zu viermal höheren Durchsatz.

Eine mehrstufige Datenhaltung soll zusätzlich die schnelle Weiterverarbeitung auf externen Speichersystemen garantieren. HoreKa ist mit bis zu 45 GByte/s Datenrate an die „Large Scale Data Facility“ (LSDF) des SCC angebunden, die seit 2010 eine moderne Infrastruktur für die Speicherung, Verwaltung, Archivierung und Analyse von Forschungsdaten bietet.

Vollbetrieb von HoreKa beginnt zum 1. Juni

HoreKa wurde in den letzten Monaten direkt neben dem ForHLR II aufgebaut und in Betrieb genommen. Erste Nutzergruppen haben bereits Zugriff erhalten, um ihre Anwendungen anpassen und optimieren zu können. In den nächsten Wochen wird das System auf seine volle Leistungsfähigkeit hochgefahren und der Pilotbetrieb nahtlos in einen Vollbetrieb übergehen. Ab dem 1. Juni 2021 soll HoreKa dann Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus ganz Deutschland zur Verfügung stehen. Anträge auf Rechenzeit können bereits jetzt gestellt werden.

Da das Rechenzentrum am Campus Nord nicht beide Systeme gleichzeitig versorgen kann, muss der ForHLR II parallel stufenweise zurückgebaut werden. Bis Mitte April wird das System dann vollständig abgeschaltet sein und nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Bilanz des fünfjährigen Betriebs fällt äußerst positiv aus: Mehr als 140 verschiedenen Forschungsprojekten konnte insgesamt fast eine Milliarde CPU-Stunden Rechenzeit zur Verfügung gestellt werden.

Mehr Informationen zu HoreKa und zur Antragsstellung für das neue System: www.nhr.kit.edu/userdocs/horeka/

Mehr Information zu COVID-19-Forschung am KIT:

www.kit.edu/kit/corona-pandemie-forschung-und-hilfsaktivitaeten-am-kit.php

www.scc.kit.edu/ueberuns/13531.php

Mit dem bwUniCluster 2.0 betreibt das KIT einen zweiten Supercomputer im Landesdienst: www.scc.kit.edu/dienste/bwUniCluster_2.0.php

Jennifer Buchmüller

Simon Raffeiner

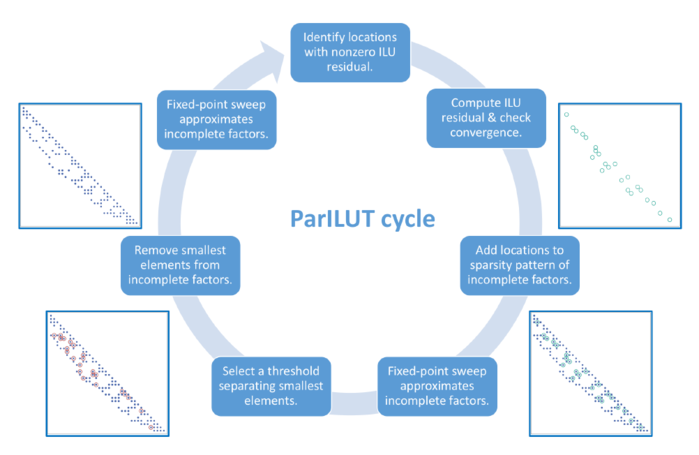

Hartwig Anzt, Leiter der Helmholtz-Nachwuchsgruppe FiNE, stellt erste Erfahrungen in der Softwareportierung für Intel GPUs vor.

Im auf HPCwire veröffentlichten Artikel „Preparing for the Arrival of Intel’s Discrete High-Performance GPUs“ präsentiert Hartwig Anzt, Leiter der Helmholtz-Nachwuchsgruppe FiNE, erste Erfahrungen in der Softwareportierung für Intel GPUs.

Das Team um Hartwig Anzt gehört zu den ersten weltweit, die Software für die zu erwartenden diskreten Intel GPUs entwickelt. In enger Zusammenarbeit mit Intel und dem Argonne National Lab, das den ersten auf Intel GPUs basierenden Exascale Supercomputer plant, hat das Forschungsteam in der Programmiersprache DPC++ein Backend für die Open-Source-Softwarebibliothek Ginkgo entwickelt, das bereits jetzt numerische Verfahren komplett auf Intel GPUs ausführen kann.

Der HPCwire-Artikel diskutiert einen Workflow, um CUDA-Code in DPC++-Code umzuwandeln und die damit einhergehenden Herausforderungen. Auch wenn Intels GPUs und das oneAPI-Ökosystem noch mit diversen Kinderkrankheiten kämpft, könnte es die von Intel gewählte Open-Source-Strategie schaffen die wissenschaftliche Community mitzunehmen.

Mit PostgreSQL wird das Angebot an Datenbanksystemen im KIT erweitert. Ab März 2021 können Beschäftigte diesen neuen Dienst nutzen.

Das SCC hat sich entschieden, neben den bereits angebotenen Datenbanksystemen wie Microsoft SQL, MySQL und Oracle, nun auch PostgreSQL in das Portfolio der Datenbanksysteme aufzunehmen. Seit dem 1. März 2021 steht nun PostgreSQL als weiteres Datenbankmanagementsystem allen Organisationseinheiten am KIT zur Verfügung.

Eine Beschreibung darüber, was sich hinter dem Open Source Produkt PostgreSQL verbirgt und wie es sich weiterentwickelt hat, erläutert der Auszug aus dem Buch PostgreSQL 10 von Lutz Fröhlich

Das am SCC betriebene PostgreSQL System wird in der Version 13 eingesetzt und läuft auf einer virtuellen Maschine. Damit kann es bei Bedarf, was den Speicher bzw. die CPU-Last angeht, kurzfristig an die auftretenden Anforderungen angepasst werden. Des Weiteren ist ein Hardwareausfall nahezu unwahrscheinlich, sodass auf ein Master-Slave-Konzept derzeit verzichtet wird.

Regelmäßige Sicherungen des Systems, sowie die zeitnahe Beseitigung von Sicherheitslücken durch das Einspielen aktueller Patches tragen zu einem sicheren und stabilen Betrieb bei. Allerdings sind regelmäßig kurze Downtimes erforderlich, die frühzeitig angekündigt werden und i.d.R. außerhalb der Kernarbeitszeit des KIT liegen werden.

Weitere Informationen erhalten Sie in der Servicebeschreibung zu PostgreSQL Datenbanken

Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an das Datenbank-Team des SCC - DB-Team@scc.kit.edu .

_ _ _

Auszug aus Lutz Fröhlich, PostgreSQL 10, Hanser-Verlag

Das Open-Source Produkt PostgreSQL hat in den vergangenen Jahren an Verbreitung und Popularität erheblich zugenommen. Dazu hat in erheblichem Maß die permanente Erweiterung mit neuen Features und die Anpassung an die Belange der Anwender beigetragen. PostgreSQL ist ein Beweis dafür, dass Open Source-Software nicht nur mit kommerziellen Produkten mithalten kann, sondern in vielen Bereichen sogar überlegen ist. Der kommerzielle Druck steht nicht im Vordergrund und lässt die Entwickler-Community frei arbeiten und Innovationen umsetzen.

Neben einem robusten Transaktionskern sowie einer hohen Zuverlässigkeit bietet PostgreSQL viele Features eines modernen Datenbanksystems und kann problemlos in eine vorhandene IT-Infrastruktur integriert werden. Durch den hohen Kompatibilitätsgrad zu Oracle ist der Migrationsaufwand überschaubar und ein Mischbetrieb gut umzusetzen.

PostgreSQL kann auf allen populären Plattformen wie Linux, MacOS, Solaris oder Windows eingesetzt werden. Obwohl es sich um ein Open Source-Produkt handelt, gibt es inzwischen viele kommerzielle Anwendungen die das Produkt nutzen und supporten.

PostgreSQL geht zurück auf das POSTGRES-Projekt, das an der University of California at Berkley in den 80er-Jahren angesiedelt war. Die erste vorzeigbare Version erschien im Jahre 1987 als Postgres-Version 1. Als Reaktion auf die ersten Kritiken wurde das noch heute in PostgreSQL vorhandene Rule-System entwickelt. Version 3 erschien im Jahre 1991 mit einer Weiterentwicklung der Abfrageeinheit. 1993 beendete die University of California das Projekt mit der Version 4.2, um die rasant wachsende Supportanforderungen nicht mehr tragen zu müssen.

Nach Hinzufügen eines SQL-Abfrageinterpreters im Jahre 1995 wurde die Software unter dem Begriff Postgres95 ins Web gestellt, mit dem Quellcode des originalen Berkley-Postgres. Das Produkt war zu dieser Zeit komplett in ANSI C geschrieben. Durch Verbesserung in den Bereichen Wartbarkeit und Performance lief es schließlich zu 50% schneller als das Original.

Die Entscheidung die Jahreszahl aus dem Produktnamen zu entfernen, fiel im Jahre 1996. Damit wurde Postgres95 zu PostgreSQL, und es begann die ständige Weiterentwicklung von PostgreSQL als Open-Source-Produkt. Obwohl Letzteres über viele Jahre ein Schattendasein im Licht der großen kommerziellen Datenbanken, aber auch der durch den Internet-Boom schnell verbreitenden Open-Source-Datenbank MySQL führte, erfolgte seine konsequente Weiterentwicklung durch die Community.

Heute präsentiert sich PostgreSQL als ausgereift und stabil. Es erfüllt (fast) alle Anforderungen an ein modernes relationales Datenbanksystem. Für viele überraschend: Die Performance ist vergleichbar mit einigen kommerziellen Produkten. (Quelle: Lutz Fröhlich, PostgreSQL 10, Hanser-Verlag)

Das SCC betreibt ein Videokonferenzsystem auf Basis von BigBlueButton. Seit Mitte Dezember 2020 steht der Dienst auch für Einrichtungen und Fakultäten des KIT zur Verfügung, mit erweiterten Anforderungen an den Schutz von Inhalten.

Das SCC betreibt ein Videokonferenzsystem auf Basis der Software BigBlueButton (BBB), das von Anwenderinnen und Anwendern, die dem KIT angehören, auf den lokalen Rechnern mittels Webbrowser nutzbar ist. Dieses Videokonfrenzsystem stand zunächst für Gremien und nun auch für Einrichtungen und Fakultäten des KIT zur Kommunikation besonders schützenswerter Inhalte zur Verfügung.

Die Verfügbarkeit des Dienstes auf einen Blick:

KIT-Gremien seit 01.11.2020

KIT-Einrichtungen seit Dezember 2020

Lehrveranstaltungen (voraussichtlich in 2021)

Weitere Informationen in der Servicebeschreibung

Datenschutz-/Risikoaspekte beim Einsatz der unterschiedlichen Werkzeuge zur Online-Kommunikation sind auf den Seiten des Informationssicherheitsbeauftragten des KIT dargestellt und beantworten die Frage, welches Tool zur Diskussion von Inhalten unterschiedlichen Schutzbedarfs möglich ist.

Die EU fördert ab dem 1.3.2021 das Projekt „NFFA (Nanoscience Foundries and Fine Analysis) -Europe-Pilot“ (NEP) für eine Laufzeit von fünf Jahren. Am KIT sind das SCC und die Karlsruhe Nano Micro Facility (KNMFi) beteiligt.

Die EU fördert ab dem 1.3.2021 das Projekt „NFFA (Nanoscience Foundries and Fine Analysis) -Europe-Pilot“ (NEP) für eine Laufzeit von fünf Jahren. Am KIT sind das Scientific Computing Center (SCC) und die Karlsruhe Nano Micro Facility (KNMFi) beteiligt.

NEP ist die Fortsetzung des erfolgreichen Projekts NFFA-Europe mit 23 Partnern, die wichtige Ressourcen für die nanowissenschaftliche Forschung bereitstellen und neue kooperative Arbeitsweisen entwickeln. Darin wird der Einsatz innovativer Technologien des Forschungsdaten- und Metadatenmangements immer wichtiger.

Im Projekt NEP wird SCC-Data Explotation Methods (DEM) zum Aufbau einer gemeinsamen Forschungsdateninfrastruktur neue Methoden zur Metadaten-Anreicherung, Erschließung von großen Datensammlungen und der Bereitstellung virtueller Dienste beitragen.

Ansprechpartner: Rossella Aversa

Das SCC betreibt ein Videokonferenzsystem auf Basis von BigBlueButton, das eine sichere Online-Kommunikation für Gremien des KIT bietet, in naher Zukunft aber auch für Einrichtungen und Fakultäten des KIT allgemein zur Verfügung steht.

Das SCC betreibt ein Videokonferenzsystem auf Basis der Software BigBlueButton (BBB), das von Anwenderinnen und Anwendern, die dem KIT angehören, auf den lokalen Rechnern mittels Webbrowser nutzbar ist. Dieses Videokonfrenzsystem steht zunächst für Gremien, in naher Zukunft auch anderen Einrichtungen und Fakultäten des KIT zur Verfügung.

Die Verfügbarkeit des Dienstes ist in drei Stufen geplant:

KIT-Gremien ab 16.11.2020

KIT-Einrichtungen (voraussichtlich ab 08. Dezember 2020)

Lehrveranstaltungen (voraussichtlich ab SoSe 2021)

Weitere Informationen in der Servicebeschreibung

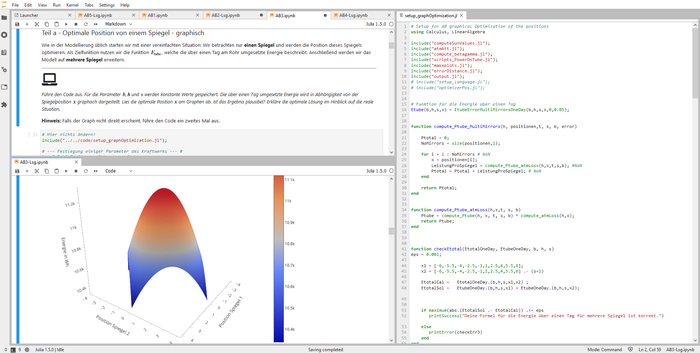

Mit JupyterLab können Forschende des KIT nun sehr einfach mit einem Webbrowser von jedem Arbeitsplatzrechner aus direkt mit den Hochleistungsrechnern des SCC interagieren. Damit bieten sich auch neue Möglichkeiten für Lehrveranstaltungen.

Das Projekt Jupyter [1] begann vor einigen Jahren. Es entwickelte sich zu einem Projekt, das heute ein vollständiges Open-Source-Ökosystem für Programmierung, Datenexploration und Codeausführung darstellt. Am wichtigsten ist jedoch, dass Jupyter eine neue Art des Supercomputings bietet, die ein interaktives Arbeiten mit Kernels, Texteditoren und Datenvisualisierungen auf HPC-Systemen ermöglicht.

Seit Ende Oktober bietet das SCC Jupyter als Service an [2]. Neben dem klassischen Zugang via SSH, ist nun auch der Zugriff via Webbrowser auf alle HPC-Systeme des SCC interaktiv möglich. Für das Tier-3 System, bwUniCluster2.0 + GFB-HPC, die neuen KI/ML-GPUs der HAICORE-Partition und das Tier-2 Bestandssystem ForHLR II sind dedizierte Warteschlangen für Jupyter reserviert.

Dies minimiert Wartezeiten und ermöglicht gerade neuen Nutzerinnen und Nutzern unserer HPC-Systeme eine niedrige Einstiegsschwelle.

Zur Nutzung von Jupyter auf den HPC-Ressourcen des SCC gelten die jeweiligen Zugriffsvoraussetzungen. Die Registrierung der Zugangs über bwidm.scc.kit.edu/ wird vorausgesetzt. Der Jupyter-Service ist nur innerhalb des KIT-Netzes erreichbar. Soll der Dienst von außerhalb verwendet werden, muss zunächst eine VPN-Verbindung ins KIT-Netz hergestellt werden.

Referenzen:

[1] Eine ausführliche Dokumentation des Jupyter Projekts findet sich unter jupyter.readthedocs.io.

[2] Weitere Informationen zum Jupyter-Service in der Servicebeschreibung

Kontakt am SCC: Jennifer Buchmüller, Samuel Braun

Achim Grindler

Das Council for Research and Promotion of Young Scientists (CRYS) bestätigt der Helmholtz-Nachwuchsgruppe „Fixed-Point Methods for Numerics at Exascale“ (FiNE) „außerordentlichen Erfolg" für ihre Forschungsarbeiten.

Die Leitung einer Nachwuchsgruppe bietet herausragenden jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Möglichkeit, frühzeitig eigenständig und finanziell unabhängig zu forschen.

Um die Qualität der Forschungsarbeiten zu beurteilen, werden einige Nachwuchsgruppen etwa eineinhalb Jahre vor dem Auslaufen der jeweiligen Förderung am KIT evaluiert. Die Evaluationen stellen in einem geregelten und transparenten Verfahren fest, ob die Gruppenleiterinnen und -leiter ein eigenständiges wissenschaftliches Profil entwickelt haben. Die Evaluation wird vom Council for Research and Promotion of Young Scientists (CRYS) durchgeführt und von der Dienstleistungseinheit Forschungsförderung (FOR) begleitet. CRYS erarbeitet eine Empfehlung für das Präsidium, das auf dieser Basis entscheidet, ob das geförderte Vorhaben den Erwartungen entsprochen hat.

Vor kurzem wurde die Helmholtz-Nachwuchsgruppe „Fixed-Point Methods for Numerics at Exascale” (FiNE) unter der Leitung von Dr. Hartwig Anzt mit „außerordentlichem Erfolg“ evaluiert. Die am Scientific Computing Center (SCC) angesiedelte Gruppe entwickelt und testet Numerik-Algorithmen und stellt diese Forschenden der Computerwissenschaften in leicht nutzbaren und nachhaltigen Softwarebibliotheken bereit. Das Forschungsziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist, Algorithmen zu entwickeln, die hoch-parallele Computersysteme effizient ausnutzen können. Dabei spielen neben Skalierbarkeit auch reduzierte Kommunikation- und Synchronisation, und eine gewisse Resilienz gegenüber Fehlern eine wichtige Rolle. Die Helmholtz-Gruppe wird bis 2022 gefördert.

Quelle: News der KIT-Presse

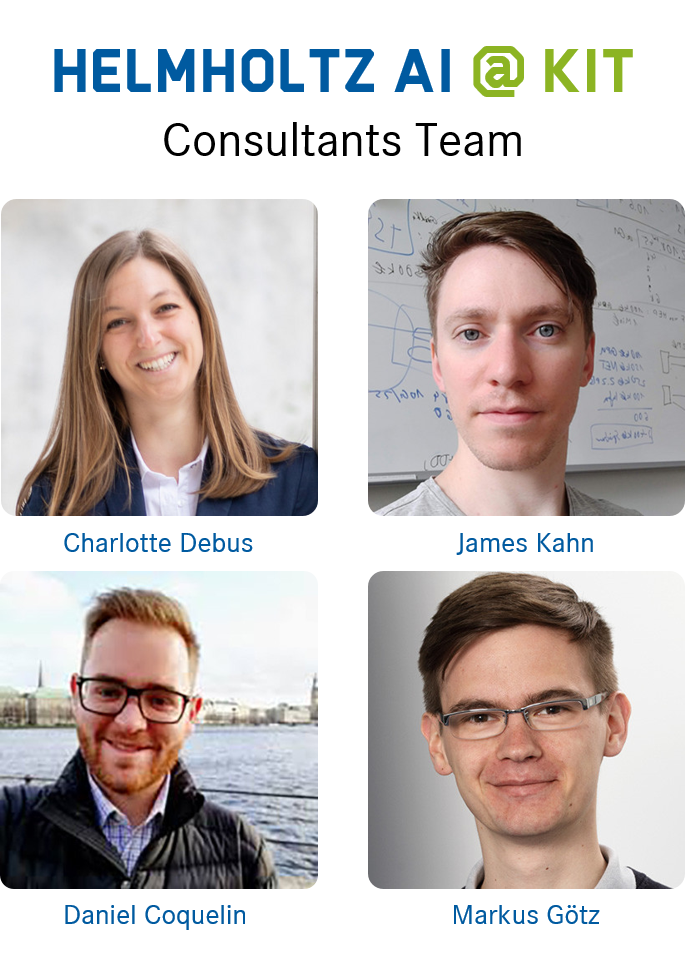

Das HelmholtzAI Local Energy Consulting Team ist seit dem 1. Oktober komplett. Es unterstützt KI-Anwendungen in der Energieforschung und darüber hinaus.

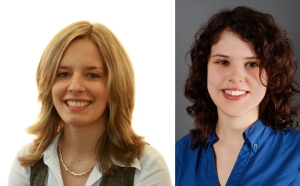

Das HelmholtzAI Local Energy Consulting Team am SCC ist seit dem 1. Oktober komplett! Wir freuen uns, dass nun Charlotte Debus, James Kahn, Daniel Coquelin und Gruppenleiter Markus Götz mit ihrer Expertise KI-Anwendungen in der Energieforschung (und darüber hinaus) unterstützen.

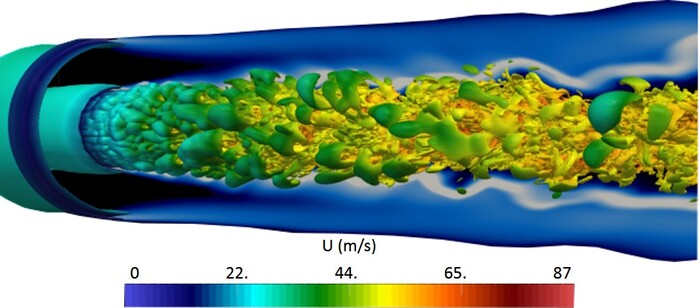

James Kahn arbeitete vorher schon am KIT beim Grid Computing Centre Karlsruhe (GridKa). Dort unterstützte er das Datenmanagement für das Belle-II Experiment im japanischen Forschungszentrum KEK für Teilchenphysik. Charlotte <Charlie> Debus war bisher am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln und hat an high-performance data analytics im Bereich von Raketenantrieben gearbeitet. In diesem Zusammenhang hat sie auch schon zum Toolkit HeAT beigetragen - einer neuartigen, leicht zu nutzenden Softwarebibliothek, um skalierende Verfahren zur Analyse von großen Datenmengen auf HPC-Systemen zu ermöglichen, die auch vom SCC mitentwickelt wird. Daniel Coquelin, der Vierte im Bunde, ist schon im März 2020 vom Forschungszentrum Jülich zu uns gewechselt. Wie auch schon dort wird er sich weiter mit der Optimierung von Rechen- und Kommunikationsoperationen für KI Algorithmen auf Hochleistungsrechnern beschäftigen. Sein Fokus liegt vor allem auf Daten- und Modell-parallelen neuronalen Netzwerken.

Das Helmholtz AI Consultants Team des Local Energy wird sich mit einer Vielzahl von Fragestellungen aus dem Forschungsfeld Energie befassen werden. Besonders gut kennen sich die Vier aber mit Bild-, Zeitreihen- und Graphverarbeitungen aus, der Abschätzung von Unsicherheiten sowie der Verwendung von paralleler Hardware für die Verarbeitung großskaliger Datenmengen.

Weitere Informationen: www.helmholtz.ai/themenmenue/our-research/consultant-teams/helmholtz-ai-consultants-kit/

Kontakt am SCC: Markus Götz

Achim Grindler

Wegen eines IT-Sicherheitsvorfalls mussten Mitte Mai auch die HPC-Systeme des KIT außer Betrieb genommen werden. Mit der Einführung einer 2-Faktor-Authentifizierung stehen die Systeme nun wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

Mitte Mai ist ein IT-Sicherheitsvorfall bekannt geworden, der eine Vielzahl von HPC-Systemen weltweit betraf. Erst nach einigen Wochen konnten die Systeme den Nutzern erneut zur Verfügung gestellt werden, oft mit deutlichen Einschränkungen. Die beiden Hochleistungsrechner bwUniCluster 2.0 (Tier-3) und ForHLR II (Tier-2) am KIT wurden Mitte Juni wieder für den Nutzerbetrieb freigegeben. In der föderativ abgestimmten ersten von insgesamt drei Phasen der Wiederinbetriebnahme war u.a. die Verwendung von SSH-Keys unterbunden. Dies bedeutete insbesondere für das Tier-2-System eine massive Einschränkung des wissenschaftlichen Betriebs, da die HPC-Systeme nicht mehr automatisiert in wissenschaftliche Workflows eingebunden werden konnten.

Innerhalb von wenigen Wochen ist es dem SCC nun gelungen, eine 2-Faktor-Authentifizierung (2FA) für alle HPC-Systeme mit zeitbasierten Einmalpasswörtern (TOTP) einzuführen. Für die Generierung der Einmalpasswörter können sogenannte Hardware- oder Software-Tokens verwendet werden. Beschäftigte des KIT erhalten im Rahmen ihres Dienstverhältnisses ein Hardware-Token für den Zugriff auf kritische Dienste wie das SAP-Portal oder das Campus-Management (www.scc.kit.edu/dienste/2fa.php). Diese können auch für den Zugriff auf die HPC-Systeme genutzt werden. Nutzern anderer Standorte steht ein breites Angebot an Lösungen für Software-Tokens zur Verfügung, darunter Apps für Mobilgeräte. Die Registrierung und Verwaltung der Token erfolgt über das Portal des föderativen Identitätsmanagementsystems bwIDM.

In Kombination mit der 2FA ist auch die Nutzung von SSH-Keys wieder möglich. Diese müssen ebenfalls über bwIDM verwaltet werden. Bei den SSH-Keys erfolgt eine Unterscheidung zwischen Schlüsseln für interaktive Nutzung und solchen für die Automatisierung von Workflows (sog. kommandobezogene Keys). Für eine interaktive Nutzung registrierte SSH-Keys erlauben die Ausführung beliebiger Kommandos und erfordern eine zusätzliche Authentifizierung mit einem zeitbasierten Einmalpasswort als zweitem Faktor. Die Eingabe des zweiten Faktors ist maximal ein Mal pro Stunde nötig. Kommandobezogene SSH-Keys sind ohne 2FA und damit automatisiert nutzbar. Allerdings müssen diese auf ein einzelnes Kommando eingeschränkt sein und vom HPC-Betriebsteam freigegeben werden.

Weitere Betreiber aus dem bwHPC-Verbund planen die Einführung der 2-Faktor-Authentifizierung auf Basis der für das bwIDM neu entwickelten Komponenten. Der Quellcode steht Interessierten unter einer Open-Source-Lizenz zur Verfügung.

Detaillierte Informationen zur 2-Faktor-Authentifizierung im HPC-Bereich finden sich in den Nutzerdokumentationen des ForHLR II und des bwUniCluster 2.0.

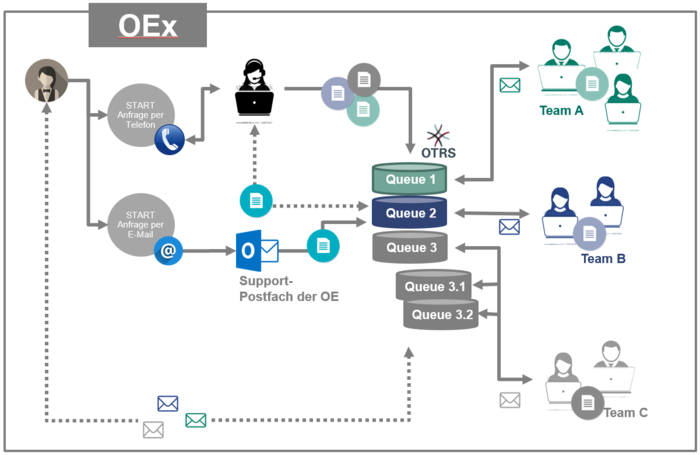

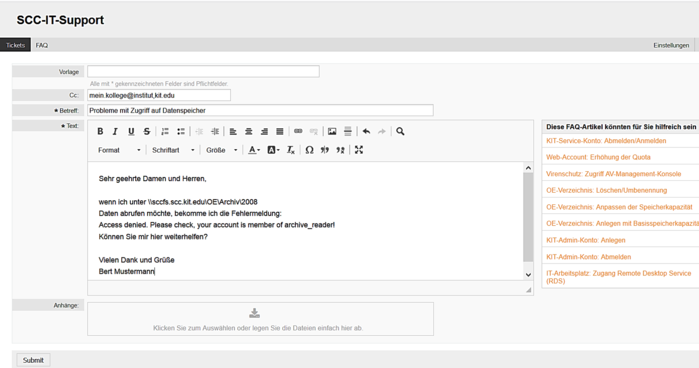

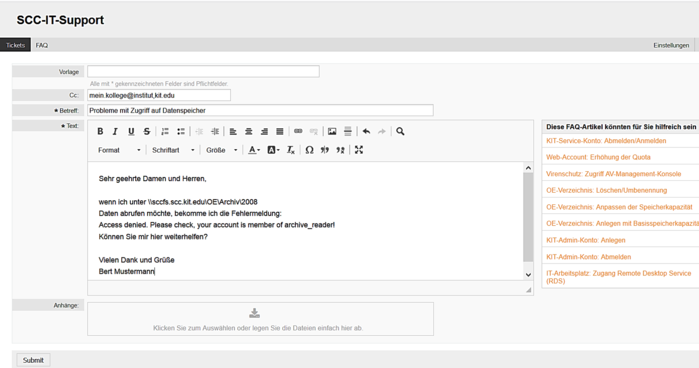

Das SCC bietet den Organisationseinheiten des KIT und deren Support-Teams das SCC-Ticketsystem zur Unterstützung der eigenen Support-Prozesse zur effizienten und komfortablen Vorgangsbearbeitung an.

An einen Dienstleister des KIT adressierte Anfragen, die nicht sofort beantwortet oder gelöst werden können, können in dem vom SCC angebotenen Ticketsystem als Vorgang (Ticket) erfasst und bei Bedarf zur weiteren Bearbeitung an weitere Teams und Personen weitergegeben werden. Die Weitergabe erfolgt über sogenannte Ticket-Queues (Warteschlangen für Vorgänge), die themenspezifisch angelegt sind.

Das SCC-Ticketsystem bietet allen am Supportprozess beteiligten Personen eine Übersicht über die selbst eingestellten Anfragen an einen Dienstleister oder dem Dienstleister die Übersicht über die zu bearbeitenden und erledigten Vorgänge.

Der Zugriff auf diese erfassten Vorgänge wird über ein Berechtigungskonzept auf Team-Ebene definiert. Für jede Queue kann festgelegt werden, welches Support-Team darin Vorgänge neu erstellen, verschieben, lesen oder auch bearbeiten darf.

Für den Einsatz des SCC-Ticketsystems in einer Organisationseinheit wurde eine Dienstvereinbarung am KIT abgeschlossen. Darin sind Einführung und Anwendung des Systems in der Dienststelle geregelt, sowie die Zweckbestimmung, die Verfahrens- und Rollenbeschreibung und die Zulässigkeit einer möglichen Leistungs- und Verhaltenskontrolle geregelt.

Haben Sie Interesse das SCC-Ticketsystems in Ihrer Organisations- oder Dienstleistungseinheit einzusetzen, wenden Sie sich bitte per Mail an it-support@scc.kit.edu. Wir beraten Sie gern und zeigen Ihnen die Möglichkeiten auf, die das auf OTRS basierende Ticketsystem Ihnen bei der Vorgangsbearbeitung bietet.

Servicebeschreibung: SCC Ticketsystem

Birgit Junker

Dienste, die eine Präsenz von Personen oder das Erscheinen vor Ort erfordern, sind wieder in Betrieb. An beiden Standorten, Campus-Süd und -Nord, sind die Gebäude für den Publikumsverkehr wieder geöffnet.

Es bestehen keine Einschränkungen mehr für die Präsenzdienste des SCC:

Die SCC-Gebäude am Campus-Nord (442, 449) und Campus Süd (20.21) sind für den Publikumsverkehr wieder zugänglch.

Service Desk, Print&Plot-Dienste sowie die Zertifizierungsstelle KIT-CA für Personenzertifikate sind wieder erreichbar.

Die Poolräume am SCC sind weiterhin geschlossen, der Zugriff auf die Poolrechner für Studierende ist über einen Remote-Zugang möglich: siehe Remote-Zugriff auf zentral verwaltete Poolrechner

Die ersten neun Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) sind nun bekanntgegeben. An drei Konsortien ist das KIT beteiligt. SCC übernimmt Aufgaben in der NFDI für die Chemie und für die Ingenieurwissenschaften.

In der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) sollen Datenbestände systematisch erschlossen, langfristig gesichert und zugänglich gemacht werden. In den nun bekanntgegebenen und im Rahmen der NFDI geförderten Konsortien wirken Nutzer und Anbieter von Forschungsdaten mit Einrichtungen der Informationsinfrastruktur zusammen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des KIT sind an den Konsortien für Chemie, Ingenieurwissenschaften, sowie Katalyseforschung beteiligt.

Das SCC übernimmt gemeinsam mit dem Institut für Organische Chemie (IOC) und dem Institut für Biologische und Chemische Systeme (IBCS) die Gestaltung der NFDI für die Chemie (NFDI4Chem), deren Vision die Digitalisierung aller wichtigen Schritte der chemischen Forschung ist.

In der NFDI4Chem und in der NFDI4Ing, die ingenieurwissenschaftliche Forschungsgemeinschaften vereinigt und das Management ihrer Forschungsdaten fördert, hat das SCC eine Co-Sprecherrolle inne und sucht daher auch intressierte Mitarbeiter*innen.

Kontaktpersonen am SCC: Felix Bach, Rainer Stotzka, Achim Streit

Ausführliche Informationen in der Pressemitteilung des KIT vom 29.06.2020

Weitere Informationen zu NFDI-Konsortien mit KIT Beteiligung unter: www.rdm.kit.edu/netzwerke_nfdi.php und www.rdm.kit.edu/netzwerke_nfdi_kit.php (KIT-Intranet)

Achim Grindler

Missing a lot of conferences on research software engineering this year? You've come to the right SORSE, be part of it – and participate or contribute to our series of weekly events.

Yesterday, SORSE (Series of Online Research Software Events, pronounced source) was launched. SORSE is our international answer to the COVID-19-induced cancellation of many national Research Software Engineering (RSE) conferences. Get involved in this new initiative created by a truly international committee of members from RSE communities from Germany, Netherlands, Belgium, United Kingdom, Nordic countries, United States as well as Australia and New Zealand!

To keep us all connected, collaborating and learning until the 2021 RSE Conferences, a wonderful group of volunteers has created this new series that aims to deliver a weekly event, either a talk, a workshop, a panel, a poster session, a software demo etc from the community. This is an open call to all RSEs and anyone involved with research software, worldwide, to submit an abstract. The contribution can be delivered in various languages – including German, so do not hesitate to take part!

The call will be open continuously with rolling deadlines. The first deadline is soon (12th July) and then again on the 31st July, followed by the end of each month after that. Apply at any time to be included in the next review.

Have an idea and want to collaborate on it? - Go to the Topic Bazaar – The topic bazaar is a place to encourage and create collaborations that can then be presented in a variety of formats within the conference. You can also search for existing ideas to establish new collaborations.

Want to have a say on the conference content? Go to the Wishlist – and tell us what events and guest speakers you'd like to see.

Eileen Kühn

Große Freude in der Wissensforschung: Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat die erneute Verlängerung des Sonderforschungsbereichs (SFB) 980 bewilligt.

Das seit acht Jahren gelebte Konzept aus disziplinärer Vielfalt und interdisziplinärer Offenheit überzeugt nicht nur die Beteiligten, sondern auch die Fördergeber, so dass sich der SFB „Episteme in Bewegung” die (durchaus seltene) maximale Förderdauer von 12 Jahren sichert.

Der an der Freien Universität Berlin ansässige Sonderforschungsbereich untersucht Prozesse des Wissenswandels in europäischen und nicht-europäischen Kulturen in der Vormoderne. In aktuell 19 Teilprojekten forschen rund 55 Mitarbeitende interdisziplinär an Fragestellungen zu Transferprozessen im Zeitraum von Antike bis frühe Neuzeit und bilden damit einen der umfangreichsten SFBs auf dem Gebiet der Geistes-, Kultur- und Geschichtswissenschaften.

SCC-DEM leitet im Sonderforschungsbereich das Informationsinfrastrukturprojekt „Bücher auf Reisen”, in dem eine digitale Dateninfrastruktur für alle Teilprojekte des SFBs entwickelt wird. Zentrale Komponente ist das „Episteme-Repositorium” mit modernsten Analyse- und Visualisierungswerkzeugen für die äußerst heterogenen geisteswissenschaftlichen Daten.

Ansprechpersonen am SCC: Danah Tonne und Germaine Götzelmann

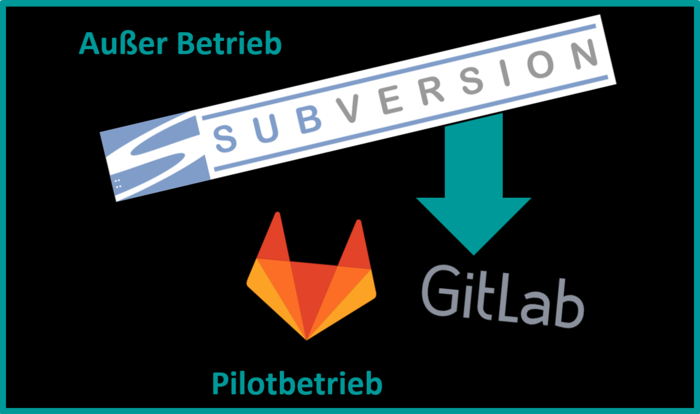

Zur zentralen Verwaltung von Dateien und Verzeichnissen setzte das SCC bisher die Software Apache Subversion (SVN) ein. Doch der Trend geht zu Git & Co. Das SCC bietet eine GitLab-Instanz an und schaltet den SVN Server Ende Juni 2020 ab.

Lange Zeit war Subversion das Mittel der Wahl zur Versionsverwaltung, aber so wie Subversion die System RCS (Revision Control System) und CVS (Concurrent Versions System) beerbt hat, geht der Trend jetzt zu Git & Co.

Auch das SCC betreibt unter gitlab.kit.edu eine GitLab-Instanz, die inzwischen fast 99% aller Projekte beheimatet.

Daher wird das SCC den Subversion-Server svn.kit.edu, für den der Support Mitte des Jahres ausläuft, nicht mehr auf eine neue Plattform migrieren und den SVN-Dienst mit dem zugrunde liegenden Betriebssystem auslaufen lassen.

Wir empfehlen allen Nutzerinnen und Nutzern von SVN sich mit Git bzw. GitLab zu befassen (about.gitlab.com) und den Umzug ihrer noch benötigten SVN-Projekte bis Ende Juni 2020 durchzuführen.

Bei Fragen zur Verwendung von Git wenden Sie sich direkt an das Git-Team unter git@scc.kit.edu .

Ab Herbst 2020 stellt das KIT die erste Aufbaustufe eines neuen Supercomputers für viele Fachgebiete bereit. Dieser wird im Sommer 2021 der Wissenschaft übergeben. Der nun unterzeichnete Liefervertrag hat eine Größenordnung von 15 Millionen Euro.

Forschung mit Supercomputern trägt zu einer modernen und nachhaltigen Gesellschaft bei“, erklärte Professor Holger Hanselka, der Präsident des KIT. „Mit der Hilfe von Hochleistungsrechnern kommt die Forschung zu Energie, Umwelt, Mobilität und Medizin schneller zu neuen Lösungen. Damit fügt sich der HoreKa perfekt in die Strategie des KIT ein, Beiträge zu gesellschaftlichen Herausforderungen zu liefern.“

„Das Thema Höchstleistungsrechnen steht für rasante Entwicklungen. So schnell, wie sich die Spitzenleistungen der Supercomputer erhöhen, so entscheidend sind sie sowohl für Spitzenforschung als auch für innovative Produkte und Prozesse in den Schlüsselbereichen der Wirtschaft. Baden-Württemberg ist auch dank des KIT in Sachen Supercomputing europaweit führend und international konkurrenzfähig. Dabei ist es nicht nur die beeindruckende Rechenleistung der Rechner, sondern auch das geballte Methodenwissen vor Ort, das unserer computergestützten Spitzenforschung zu atemberaubenden Forschungsergebnissen verhilft“, sagte die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer.

Der neue „Hochleistungsrechner Karlsruhe“ (kurz HoreKa) wird 2021 voraussichtlich zu den zehn leistungsfähigsten Rechnern Europas gehören und eine Rechenleistung von ca. 17 PetaFLOPS erbringen – also etwa 17 Billiarden Rechenoperationen in der Sekunde, was der Leistung von mehr als 150.000 Laptops entspricht.

Das System wird Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus ganz Deutschland zur Verfügung stehen. Vor allem in den Materialwissenschaften, den Erdsystemwissenschaften, der Energie- und Mobilitätsforschung im Ingenieurwesen, den Lebenswissenschaften, sowie der Teilchen- und Astroteilchenphysik werden Forschende dank des neuen Supercomputers ein detaillierteres Verständnis hochkomplexer natürlicher und technischer Vorgänge erlangen können. Selbstverständlich kann HoreKa bei Bedarf auch von Wissenschaftlern genutzt werden, die zum Verständnis des Virus SARS-CoV-2 forschen und damit zur Bekämpfung der Krankheit COVID-19 beitragen.

Rechnen und Speichern gehen Hand in Hand

Mit HoreKa können Forschende mehr Details in größeren Systemen betrachten, normale Simulationen also zu sogenannten Multiskalen-Simulationen ausweiten. „Klimasimulationen und Erdsystemmodelle etwa werden immer feinere Auflösungen und damit einen höheren Detailgrad erreichen“, erklärt Professor Martin Frank, Direktor des Scientific Computing Center (SCC) des KIT. „Doch neben der reinen Rechenleistung steigen auch die Anforderungen an die Dateisysteme immer weiter, sowohl was Kapazität als auch Latenz angeht. Mit einem datenhungrigen System wie HoreKa setzen wir konsequent die strategische Ausrichtung des SCC auf datenintensives Rechnen fort.“

„Es gibt derzeit sehr diverse technische Entwicklungen auf dem Hardware-Markt“, so Dr. Jennifer Schröter, die Leiterin des Bereichs High Performance Computing am SCC. „Unsere technischen Anforderunen waren anspruchsvoll, aber das Ausschreibungsverfahren war bewusst technologieoffen gehalten, um das Knowhow der Bieter einzufordern und das leistungsfähigste Gesamtsystem zu erhalten.“

Zwei innovative Chiptechnologien – ein Hochleistungssystem

Herausgekommen ist ein innovatives Hybrid-System mit fast 60.000 Intel Xeon Scalable Prozessorkernen der nächsten Generation und mehr als 220 Terabyte Hauptspeicher sowie 740 NVDIA A100 Tensor Core GPUs der nächsten Generation. Als Kommunikationsnetzwerk kommt ein non-blocking NVIDIA Mellanox InfiniBand-HDR-Netzwerk mit 200 GBit/s pro Port zum Einsatz, als Datenablage dienen zwei parallele Spectrum-Scale-Dateisysteme mit einer Gesamtkapazität von mehr als 15 Petabyte. Die Rechnersysteme stammen von Lenovo, das Unternehmen pro-com Datensysteme GmbH aus Eislingen bei Stuttgart übernimmt als Generalunternehmer die Projektkoordination, Systemintegration, Lieferung und Kundenbetreuung.

„Wir freuen uns sehr darauf, dieses System gemeinsam mit unseren Partnern Lenovo und KIT in Betrieb nehmen und an die Benutzer übergeben zu können“, so Oliver Kill, Geschäftsführer des Unternehmens pro-com. Mit HoreKa feiert pro-com im Jahr 2020 nicht nur das 30-jährige Bestehen, sondern auch den größten Auftrag in der Firmengeschichte.

Maschinelles Lernen unterstützt menschliche Forscher

„Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen können die Forschung in allen Anwendungsfeldern, also dort wo die drängenden Probleme der Menschheit gelöst werden, auf die Überholspur setzen“, so Marc Hamilton, Vice President Solutions Architecture and Engineering bei NVIDIA. „NVIDIA A100 Tensor Core GPUs unterstützen diese Forschung, und gemeinsam mit der NVIDIA Mellanox InfiniBand-Technologie wird der neue Supercomputer des KIT die Forschung in einem breiten Spektrum von Anwendungen deutlich beschleunigen“.

Ein zentraler Gesichtspunkt bei der Auslegung des Systems waren auch die enormen Datenmengen, welche bei wissenschaftlichen Forschungsprojekten anfallen. Je nach Anwendung können von einer einzigen Simulation mehrere Hundert Terabyte an Daten erzeugt werden. Um mit den wachsenden Datenmengen Schritt zu halten, liefern die Rechenknoten, das InfiniBand-Netzwerk und die parallelen Dateisysteme von HoreKa im Vergleich zum Vorgängersystem ForHLR jeweils einen bis zu vier Mal höheren Speicherdurchsatz.

Eine mehrstufige Datenhaltung soll zusätzlich die Weiterverarbeitung auf externen Speichersystemen mit hohem Durchsatz garantieren. HoreKa ist auch mit bis zu 45 GByte/s Datenrate an die „Large Scale Data Facility“ (LSDF) des SCC angebunden, die seit 2010 eine moderne Infrastruktur für die Speicherung, Verwaltung, Archivierung und Analyse von Forschungsdaten bietet.

Preisgekrönte Energieeffizienz

HoreKa wird vollständig im 2015 für den Vorgänger ForHLR neu errichteten Rechnergebäude auf dem Campus Nord des KIT untergebracht. Das preisgekrönte, energieeffiziente Heißwasser-Kühlkonzept basierend auf der Lenovo Neptune Direct Water Cooling (DWC) Technologie wird mit dem neuen System fortgeführt.

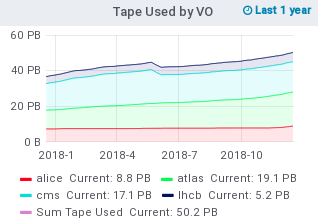

Den Name HoreKa wählten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SCC in Anlehnung an „GridKa“, dem „Grid Computing Centre Karlsruhe“. Dieses befindet sich ebenfalls am SCC und stellt seit mehr als 15 Jahren erfolgreich Datenspeicher und Analysekapazitäten für Großexperimente auf der ganzen Welt bereit, darunter auch den Large Hadron Collider (LHC) am CERN in der Schweiz. Zu den größten Erfolgen von GridKa gehört die Beteiligung bei der Entdeckung des Higgs-Teilchens im Juli 2012. GridKa ist das größte und leistungsfähigste Zentrum seiner Art.

Mehr Information zu HoreKa:

https://www.scc.kit.edu/dienste/horeka.php

Mehr Information zu COVID-19-Forschung am KIT:

https://www.kit.edu/kit/corona-pandemie-forschung-und-hilfsaktivitaeten-am-kit.php

https://www.scc.kit.edu/ueberuns/13531.php

Mit dem bwUniCluster 2.0 betreibt das KIT einen zweiten Supercomputer im Landesdienst:

https://www.scc.kit.edu/dienste/bwUniCluster_2.0.php

Zur KIT-Presseinformation: www.kit.edu/kit/pi_2020_035_neuer-supercomputer-fur-das-kit.php

Achim Grindler

Für die Durchführung mündlicher Prüfungen per Videokonferenz stellt das SCC die Webanwendung Jitsi Meet bereit. In Verbindung mit einer Prüfungsverwaltung wird den Prüfenden zum Prüfungstermin ein virtueller Prüfungsraum zur Verfügung gestellt.

Das KIT empfiehlt die Verwendung dieses Dienstes zur Durchführung mündlicher Prüfungen per Videokonferenz.

In der Dienstbeschreibung unter www.scc.kit.edu/dienste/vc-exam finden Prüfende und Studierende neben einem Schnelleinstieg Informationen über den Ablauf einer Prüfung sowie Hinweise auf die technischen und organisatorischen Voraussetzungen.

Zudem wird eine Testumgebung bereitgestellt, mit der die Funktionalität von Kamera und Mikrofon im Vorfeld geprüft werden kann. Darüber hinaus ist das Testen der Screen-Sharing-Funktion mit weiteren Personen oder weiterer Geräte möglich.

Der Dienst basiert auf Jitsi (jitsi.org/) einem quelloffenen Videokonferenzsystem, in Verbindung mit einer vom SCC entwickelten Prüfungsverwaltung. Zugriffsberechtigte Prüfende erhalten über diese Prüfungsverwaltung unter Angabe eines Prüfungstermins eine URL für den Prüfungsraum, um diese an die Teilnehmer*innen der Prüfung weiterzugeben.

Grundlegende technische und organisatorische Hinweise bezüglich mündlicher Videokonferenz-Prüfungen werden von ZML unter www.zml.kit.edu/muendliche-pruefung.php bereitgestellt. Diese gilt es zu beachten!

Birgit Junker

Während der bestehenden Corona-Schutzmaßnahmen, stellt das SCC einen Remote-Zugriff auf die zentral verwalteten Poolrechner zur Verfügung. Diese vom bwLehrpool-Team geschaffene Funktionalität kommt nun auch am KIT zum Einsatz.

Für die Dauer der Schutzmaßnahmen im Rahmen der Corona-Krise, stellt das SCC einen Remote-Zugriff auf die zentral verwalteten Poolrechner zur Verfügung. Hierfür hat das bwLehrpool-Team in Offenburg und Freiburg eine Möglichkeit geschaffen, die nun auch am KIT zum Einsatz kommt.

Der Zugang erfolgt über pool-remote.scc.kit.edu. Bei der Einwahl über oben genannte Seite wird automatisch eine Verbindung zu einem freien Poolrechner hergestellt.

Informationen zu bwLehrpool finden Sie unter: www.scc.kit.edu/dienste/10394.php. Eine große Anzahl an Software ähnlich wie beim lokalen Windows-PC finden Sie unter der bwLehrpool-Veranstaltung „Allgemeines Windows“.

Eine Anleitung, wie Dozenten die Virtuelle Maschine selbst anlegen können findet sich unter folgendem Link: www.scc.kit.edu/dienste/10417.php

Kontakt am SCC: Ulrike Rogge

Achim Grindler

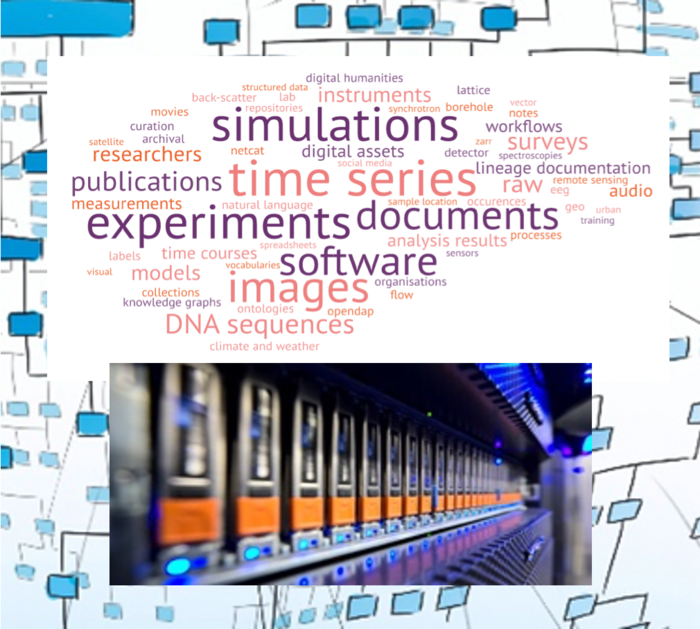

Erste Ergebnisse der breit angelegten Umfrage zu offener Wissenschaft und der European Open Science Cloud (EOSC) wurden in einem Webinar vorgestellt.

Im Rahmen einer Umfrage, um einen besseren Einblick in Open Science und die European Open Science Cloud (EOSC) zu erhalten, hat das EOSC-Pillar-Projekt über 2000 wissenschaftliche Organisationen und Forschungsförderer in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und Belgien kontaktiert.

Die gesammelten Informationen werden dazu beitragen, die weitere Entwicklung der paneuropäischen Dateninfrastruktur zu steuern. Das Scientific Computing Center (SCC) führte den deutschen Teil der Umfrage durch, der Informationen von allen großen Wissenschaftsorganisationen, Forschungsinfrastrukturen und Forschungsförderern in Deutschland lieferte.

Der Umfang der Umfrage erlaubt statistisch gültige Annahmen zu so unterschiedlichen Themen wie dem Stand der offenen Wissenschaft, dem Zugang zu wissenschaftlichen Dienstleistungen, dem Reifegrad der FAIR-Daten und mehr. Das Studienteam präsentierte die vorläufigen Ergebnisse in einem Webinar, die hier eingesehen werden können:

www.eosc-pillar.eu/events/webinar-national-initiatives-survey-results

Jos van Wezel

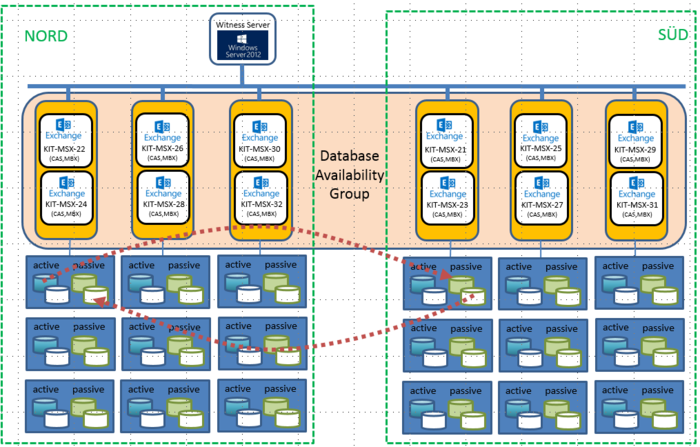

Der zentrale E-Mail-Dienst am KIT wurde auf Microsoft Exchange 2019 umgestellt. Mit der erneuerten Soft- und Hardware bietet das SCC allen Beschäftigten und Studierenden eine aktuelle Kommunikationsplattform mit erweiterter Speicherkapazität.

Die Migration des zentralen E-Mail-Dienstes am KIT von Microsoft Exchange Server 2013 auf Microsoft Exchange Server 2019 konnte Ende März 2020 abgeschlossen werden. Durch die Erneuerung von Software- und Hardware-Kompontenten steht den Beschäftigten und Studierenden nun eine aktuelle und erweiterte Kommunikationsplattform zur Verfügung.

Neben der Erweiterung von Speicherkapazitäten gab es natürlich auch sicherheitsrelevante Verbesserungen.

Nur noch TLS 1.2

Die Protokolle TLS 1.1 und TLS 1.0 gelten schon länger als unsicher. Exchange 2019 unterstützt deshalb nur noch TLS 1.2.

Ältere Clients, die diesen Anforderungen nicht genügen, können seither nicht mehr zugreifen. Dies betrifft beispielsweise:

Windows 7 Rechner: Outlook verwendet standardmäßig kein TLS 1.2

MacOS Rechner älter als Sierra 10.12: Mac Mail unterstützt kein TLS 1.2

Android älter als 4.2: Mail App unterstützt kein TLS 1.2

Mehr Platz für die Benutzer

Die Standardquota der Postfächer wurde auf 2 Gigabyte für Studierende und auf 8 Gigabyte für Beschäftigte, Gäste und Partner, sowie Funktionspostfächer erhöht.

60.000 Postfächer verschoben

Insgesamt wurden fast 60.000 Postfächer verschoben die aktuell ein (aktives) Datenvolumen von ca. 48 Terabyte einnehmen.

Alle Studierenden am KIT haben die Möglichkeit das Kundeninterface des SCC Ticketsystems zu nutzen, um Nutzeranfragen in Bezug auf zentrale IT-Dienste des SCC einzustellen.

Zur effizienten Bearbeitung von Service-Anfragen setzt das SCC ein webbasiertes Ticketsystem ein.

Ab sofort haben neben den Beschäftigten auch alle Studierenden des KIT die Möglichkeit, ihre Anfragen in Bezug auf die IT-Dienste des SCC im SCC-Ticketsystem einzustellen.

Das SCC empfiehlt allen Studierenden mit gültigem KIT Account, diese Kommunikationsschnittstelle zu nutzen!

Die damit verbundene Authentifizierung erspart dem Service Desk eine aufwendige Überprüfung der anfragenden Personen in Bezug auf den Studierenden-Status. Zudem können die Studierenden die im Ticketsystem gestellten Anfragen selbständig nachverfolgen und über das eingestellte Ticket weiter mit dem SCC kommunizieren.

Bei Fragen zur Bedienung des Ticketsystems wenden Sie sich bitte an den

SCC Servicedesk, Tel. -8000, mailto: servicedesk∂scc.kit.edu

Servicebeschreibung: SCC Ticketsystem

Kundenschnittstelle: Login

Birgit Junker

Ressourcen des Grid Computing Centre Karlsruhe und die HPC-Systeme des KIT unterstützen verteilte Rechenprojekte Folding@Home und Rosetta@home, mit deren Hilfe das Verständnis von Proteinen, u.a. des SARS-CoV-2 Virus, verbessert werden soll.

Seit Ende März unterstützen Rechner des Grid Computing Centre Karlsruhe (GridKa) und die HPC-Systeme des KIT die verteilten Rechenprojekte Folding@Home und Rosetta@home, um z.B. das Verständnis der Proteine des SARS-CoV-2 Virus zu verbessern.

In enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Experimentelle Teilchenphysik (ETP) am KIT wurden die CPU-Ressourcen von GridKa in das Cobald/Tardis-System eingebunden, mit dem sonst die opportunistische Bereitstellung von Ressourcen für die Forschung in der Hochenergiephysik dynamisch verwaltet wird. Bis zu 10.000 logische CPU-Kerne von GridKa werden jetzt für die Covid-19-Forschung zur Verfügung gestellt.

Die Abteilung Scientific Computing and Simulation (SCS) hat kürzlich das neue HPC-System bwUniCluster 2.0+GFB-HPC in Betrieb genommen. Folding@Home konnte hier als nützliches Beispiel für einen sogenannten "Burn-in"-Prozess und die opportunistische Bereitstellung von Ressourcen, welche sonst aufgrund der in einem HPC-System nötigen Ablaufplanung zeitweise nicht genutzt würden, dienen. Neben den CPU-Ressourcen werden auch bis zu 132 energieeffiziente GPU-Beschleuniger des Typs NVIDIA Tesla V100 in die Berechnungen eingebunden.

Die Teams "KIT-ETP" mit GridKa und "KIT-SCS" belegt bereits Ränge unter den ersten 1000 der mehr als 250.000 Teams von Folding@Home.

Kurzfristig werden diese Ressourcen außerdem dem WeNMR-Projekt zur Verfügung gestellt. Über das dort betriebene HADDOCK-Portal können einzelne Forschungsgruppen nun auch GridKa-Ressourcen für Berechnungen zur Bekämpfung von Covid-19 in Anspruch nehmen.

Kontakt SCS: Jennifer Schröter

Kontakt GridKa: Andreas Petzold

Achim Grindler

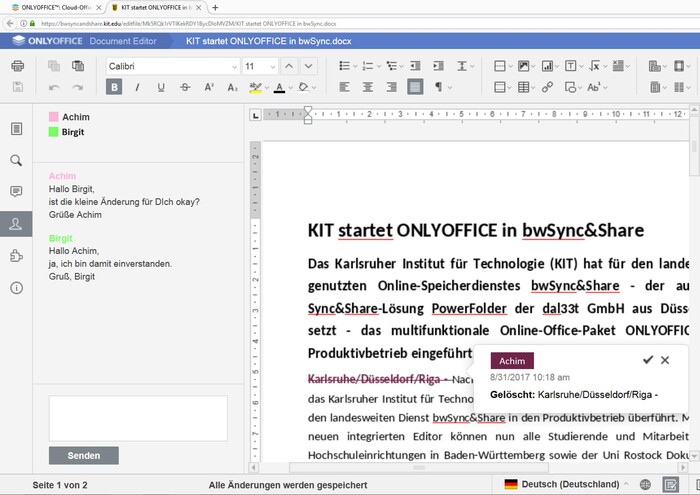

Der Dienst für den Austausch von Dateien zwischen diversen Anwendern im Land Baden-Württemberg "bwSync&Share" wird umgestellt. Die bisherige Basis-Software Powerfolder wird durch Nextcloud ersetzt.

Die Umstellung des Dienstes „ Dateiaustausch und Onlinespeicher für Desktop-Daten (bwSync&Share) “ von Powerfolder auf Nextcloud konnte Ende März 2020 erfolgreich abgeschlossen werden. Der unter der neuen Software „Nextcloud“ laufende Dienst ist wie gewohnt über die bekannte URL https://bwsyncandshare.kit.edu erreichbar. Detaillierte Informationen zur Nutzung des aktualisierten Dienstes finden Sie auf der Webseite https://help.bwsyncandshare.kit.edu. Die bisherige Powerfolder-Instanz wird unter der URL https://powerfolder.scc.kit.edu noch bis zum 30.4.2020 im Read-Only-Modus zur Verfügung stehen.

Servicebeschreibung

bwSync&Share - https://www.scc.kit.edu/dienste/bwSyncAndShare.php

Um die Ausbreitung der Krankheit COVID-19 zu begrenzen, schließt das SCC seine Gebäude für den Publikumsverkehr. Diverse Dienste, die eine Präsenz von Personen oder das Erscheinen vor Ort erfordern, sind stark eingeschränkt.

Bis auf weiteres gelten am SCC Einschränkungen für den Publikumsverkehr. Dies bedeutet konkret:

Die SCC-Gebäude am Campus-Nord und Campus-Süd sind für den Publikumsverkehr geschlossen.

Die Theken des Servicedesk sind geschlossen, das Servicedesk ist kontaktierbar über die Telefonnummer -8000, über das SCC-Ticketsystem und über E-Mail (it-support@scc.kit.edu).

Die Print&Plot-Dienste sind geschlossen, siehe www.scc.kit.edu/dienste/printundplot.php.

eingeschränkter Betrieb der Zertifizierungsstelle KIT-CA für neue Personenzertifikate, da persönliche Identifizierungen derzeit schwierig sind.

Poolräume am SCC sind geschlossen.

Achim Grindler

Das EU Projekt EOSC-Synergy hat gemeinsam mit den Projektpartnern einen Cloud Computing Service auf der Basis von Galaxy gestartet, um Forschenden den Zugang zu Datensätzen zu erleichtern, die für die laufenden Untersuchungen zu COVID-19 relevant sind.

Mit dem neuartigen COVID-19 Coronavirus steht die Welt vor einer Vielzahl von Herausforderungen. Die Forscher arbeiten Tag und Nacht, um den Ausbruch zu analysieren. Open Science als Ganzes war noch nie so relevant wie heute. Ebenso wie der Geist der Zusammenarbeit, der unter uns allen fortwährend herrscht. Im EU Projekt EOSC-Synergie wollen wir so viel wie möglich tun, um in diesem globalen Unterfangen zu kooperieren.

Zu diesem Zweck haben wir gemeinsam mit den Projektpartnern einen Cloud Computing Service auf der Basis von Galaxy gestartet, um Forschern den Zugang zu Datensätzen zu erleichtern, die für die laufenden Untersuchungen zum COVID-19 relevant sind. Wir verbinden diese Datensätze mit modernen Recheninfrastrukturen, die in den Rechenzentren des EOSC-Synergy-Konsortiums zur Verfügung stehen. Weitere Informationen zu den verfügbaren Datensätzen und Werkzeugen finden Sie unter www.eosc-synergy.eu/covid19-galaxy-service-eosc-synergy.

Diese Initiative profitiert von den Dienstleistungen der so genannten "COVID-19" Virtual Organisation, die von der EGI Federated Cloud unterstützt wird. EOSC-Synergy ist der EGI Foundation besonders dankbar für die schnelle und reibungslose Unterstützung, die sie in den vergangenen 24 Stunden für die Einrichtung der Support-Tools der Nutzergemeinschaft erhalten hat.

Wir sind stolz auf die engagierten Bemühungen der Mitglieder des Konsortiums, diesen Dienst in weniger als 24 Stunden einzurichten. Unser besonderer Dank gilt dabei den Projektmitgliedern CSIC, LIP, UPV, INCD, KIT, IISAS und der EGI-Stiftung.

In EOSC-Synergy stellen wir unser Know-how in den Bereichen Software, Informatik und Datendienste in den Dienst der Gesellschaft. Erfahren Sie mehr darüber unter: covid19.eosc-synergy.eu/

Fragen an: coordinator@eosc-synergy.eu

Dr. Marcus Hardt

Am 03. März 2020 fand in Berlin der KickOff-Workshop der Helmholtz Metadata Collaboration Platform (HMC) statt. Am KIT sind das SCC und das Institut für Automation und angewandte Informatik (IAI) am Aufbau der Plattform beteiligt.

Am 03. März 2020 fand in Berlin der KickOff-Workshop der Helmholtz Metadata Collaboration Platform (HMC) statt. Am KIT sind das Scientific Computing Center (SCC) und das Institut für Automation und angewandte Informatik (IAI) am Aufbau der Plattform beteiligt.

HMC ist einer der Inkubatoren des neuen Forschungsbereichs „Information & Data Science“ der Helmholtz Gemeinschaft.

In einem gemeinschaftsweiten Prozess wird die vielfältige Expertise der Gemeinschaft in diesem zukunftsweisenden Bereich gebündelt, um innovative, interdisziplinäre Netzwerke für Themenfelder und Technologien der Zukunft zu schaffen. HMC im Speziellen wird für die Forschung Prozesse und Werkzeuge, welche den Umgang mit Metadaten vereinheitlichen, erstellen und etablieren.

SCC-DEM ist in HMC verantwortlich für die Entwicklung von Metadatendiensten, welche die FAIR-Prinzipien technisch realisieren und als Grundlage der gesamten Plattform dienen. Die Ergebnisse werden unter anderem in das wissenschaftliche Forschungsdatenmanagement des KIT und viele internationale Forschungsprojekte direkt einfließen.

Kontakt am SCC: Thomas Jejkal

Das SCC hält Dienste und Tools bereit, um mobile Arbeit zu ermöglichen.

Angesichts der aktuellen Situation gibt es vermehrt Fragen zur Einrichtung von Homeoffice und mobiler Arbeit. Die Dienste des SCC unterstützen den Zugang zum KIT-Netz, den Zugriff auf zentrale Anwendungen und das KIT-Postfach.

Das SCC hat aktuelle Informationen und Anleitungen zu relevanten Tools gebündelt.

Karin Schäufele

Mitte April 2020 wird das HPC-System "Forschungshochleistungsrechner Phase I" (kurz ForHLR I) nach mehr als fünfjähriger Betriebszeit abgeschaltet.

Das HPC-System "Forschungshochleistungsrechner Phase I" (kurz ForHLR I) wird nach mehr als fünfjähriger Betriebszeit am 14.04.2020 endgültig abgeschaltet und steht danach nicht mehr zu Verfügung.

Die Dateisysteme des ForHLR I bleiben noch bis zum 12.05.2020 in Betrieb, danach werden diese ebenfalls abgeschaltet und deren Inhalte gelöscht. Eine automatische Migration der Daten auf andere Speichersysteme wird nicht erfolgen, diese muss von den Nutzern selbst durchgeführt werden.

Um diese Migration zu ermöglichen, bleiben die Login- und Data-Mover-Knoten des ehemaligen Clusters ebenfalls bis zum 12.05.2020 in Betrieb.

Als Ersatzsysteme kommen der Forschungshochleistungsrechner II (ForHLR II), der bwUniCluster 2.0+GFB oder die innerhalb der bwHPC-Initiative betriebenen bwForCluster in Frage.

Das SCC bittet um rechtzeitige Beantragung eventuell benötigter Zugriffsrechte und - je nach System - um die Einreichung von Anträgen auf Rechenzeit.

Wegen der Corona-Epidemie werden Veranstaltungen auch in Wissenschaft und Forschung abgesagt, um die Gesundheit von Teilnehmenden und der lokalen Bevölkerung zu schonen. Eine Alternative für Online-Veranstaltungen bietet der Dienst DFNConf.

Hierzu beantwortet der DFN-Verein häufig gestellte Fragen und gibt Empfehlungen im Umgang mit den Online-Angeboten. Im DFNconf-Newsticker findet man aktuelle Informationen zur Lage.

1. Mit welcher Situation ist DFNconf gegenwärtig konfrontiert?

In der aktuellen Situation um die COVID-19-Epidemie werden verschiedene Veranstaltungen auch im Umfeld von Wissenschaft und Forschung abgesagt, um die Gesundheit von Teilnehmern und der lokalen Bevölkerung zu schonen. In vielen Fällen wird nun über alternative, in der Regel onlinebasierte Formate nachgedacht, oder sie wurden bereits aktiv geplant. Wir sehen bereits eine deutlich gestiegene Nutzung des Dienstes.

Können Lehrveranstaltungen über DFNconf durchgeführt werden?

Ja, das ist weiterhin möglich.

Bitte nutzen Sie für Lehrveranstaltungen und Konferenzvorträge, die nicht zwingend Zwei-Wege-Kommunikation mit Audio und Video erfordern, das Streaming-Modul von DFNconf (Streaming von Konferenzen). Das Streaming-Modul erlaubt eine größere Anzahl von Nutzern (Zuhörern) als die Meeting-Module vom DFNconf (Pexip oder AdobeConnect). Das Streaming-Modul umfasst eine textbasierte Zwei-Wege-Kommunikation (Chat), so dass Interaktionen zwischen Vortragenden und Zuschauern weiterhin möglich sind.

Können Meetings über DFNconf durchgeführt werden?

Ja, das ist weiterhin möglich.